Landschaftsfotografie: Mit Brennweiten gestalten

Weitwinkelobjektive gelten gemeinhin als erste Wahl, wenn es um die Landschaftsfotografie geht. Mit ihnen kommt viel Motiv auf ein Bild, was eine verbreitete Absicht ist. Gerade das aber führt beim späteren Betrachten der Bilder nicht selten zu Enttäuschung. Die große Menge an Linien, Formen und Strukturen sowie die aufgrund des zumeist geringen Abbildungsmaßstabes schon bei offener Blende große Schärfentiefe können es dem Betrachter schwer machen, zu erkennen, was das eigentliche Motiv sein soll. Gestaltendes Ordnen ist daher in der Weitwinkelfotografie entscheidend, um die Bildaussage klar und deutlich zu vermitteln.

Tücken des Weitwinkels

Eine tolle Landschaft macht also nicht zwangsläufig auch ein tolles Bild. Um mein Staunen im Angesicht der Szenerie so in einem zweidimensionalen Bild umzusetzen, dass andere meine Empfindungen später zumindest ansatzweise nachvollziehen können, bedarf es einer überlegten Bildgestaltung. Diese hat gerade bei der Verwendung von Weitwinkelobjektiven ihre Tücken.

Mit Teleobjektiven ist es relativ einfach, Störendes durch die Wahl eines engen Ausschnitts auszublenden oder durch eine offene Blende in Unschärfe verschwimmen zu lassen. Weitwinkelobjektive dagegen erfassen ein sehr großes Bildfeld und damit oft Dinge, die wenig zur eigentlichen Bildaussage beitragen oder, schlimmer, vom Motiv ablenken und den Betrachter damit verwirren.

Auch das Arbeiten mit selektiver Schärfe, also mit möglichst geringer Schärfentiefe, ist allenfalls im Nahbereich möglich, sieht man von besonders lichtstarken Ausführungen wie etwa einem 1,4/20-mm- oder 1,4/35-mm-Kleinbildobjektiv ab. Selbst bei Blende 2,8 werden bei einer Brennweite von 28 mm Hintergrundstrukturen meist noch so deutlich wiedergegeben, dass sie im Bild für Unruhe sorgen können.

Bei Kameras mit Sensoren im APS-C-, FourThirds- oder 1-Zoll-Format ist es noch bedeutend schwieriger, das Bild mit einer geringen Schärfentiefe zu gestalten, als bei Kameras mit Sensoren im Kleinbildformat. Bei digitalen Kompaktkameras mit ihren winzigen Sensoren sorgt die Weitwinkelstellung daher erst recht schon bei offener Blende für eine praktisch durchgehende Schärfentiefe.

Vordergrund macht Bild gesund: Zumindest bei der Fotografie mit Weitwinkelobjektiven ist das eine hilfreiche Eselsbrücke. Durch die Betonung und die große Darstellung der im Vordergrund befindlichen Objekte werden diese zum eindeutigen Blickfang und machen allein so schon deutlich, was dem Fotografen wichtig war. Ausgehend vom Vordergrund kann sich der Betrachter dann auch ein chaotisches Bild ganz gut erschließen.

12 mm | FourThirds | 1/40 s | f/8 | ISO 200 | Stativ

Aufgeräumte Bilder

Es ist daher unerlässlich, dass du dein Bild aufräumst. Ein Betrachter sollte spätestens beim zweiten Hinsehen erkennen, was du abbilden wolltest. Nun kann und sollte das »Aufräumen« nicht im wörtlichen Sinne verstanden werden, indem du etwa mit der sprichwörtlichen »Axt im Walde« störendes Gehölz beseitigst.

Analysiere stattdessen das im Sucher erfasste Motiv, und reduziere es gedanklich auf die grafischen Grundelemente, die Linien, Formen und Flächen. Außerdem lohnt es, zu bedenken, wie du den Betrachter über die Anordnung der Bildelemente in das Bild hineinführen und über das Gefüge der Linien und Formen Spannung aufbauen kannst.

Da sich die Motive selbst meist nicht ohne Weiteres in eine gestalterisch ideale Anordnung begeben, müssen wir uns selbst bewegen und den optimalen Standpunkt buchstäblich erlaufen. Es gilt, Standpunkt und Perspektive so lange zu wechseln, bis die ideale Linienführung im Sucher erscheint.

Zuweilen genügt es, wenn du einen Schritt nach links oder rechts gehst oder dich einfach hinhockst. Manchmal aber, in bergigem Gelände etwa, sind solche Positionswechsel schwierig. Es kann auch vorkommen, dass du das im Kopf bereits fertige Bild nicht in eine befriedigende reale Aufnahme umsetzen kannst und daher gezwungen bist, aufzugeben. Wenn du dir das ehrlich eingestehst, kannst du zumindest Platz auf der Speicherkarte sparen.

Gestaffelte Tiefe: Eine interessante Lichtstimmung im schweizerischen Engadin. Mit einem starken Weitwinkelobjektiv konnte ich sowohl den eindrucksvollen Berg mit den Wolken als auch die schön ausgeleuchteten Bäume einfangen. Es entstand ein ausgewogen gestaffeltes Bild, das einen deutlichen Tiefeneindruck vermittelt.

21 mm | KB | 1/100 s | f/13 | ISO 100 | −1,3 LW | Grauverlaufsfilter 0,9 ND

Bilder gliedern

Viele gelungene Weitwinkelbilder erzielen ihre Wirkung aufgrund einer klaren Staffelung in Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Der Vordergrund wird dabei oft vom Hauptmotiv besetzt, während Mittel- und Hintergrund dem Betrachter wichtige Informationen über die Umgebung des Motivs vermitteln. Solche Aufnahmen können, dank ihres hohen Informationsgehalts, komplette Geschichten erzählen.

Die meisten Kameras erlauben es, sowohl im Sucher als auch auf dem Display ein Gitterraster einzublenden. Das hilft Ihnen nicht nur, einen schiefen Horizont zu vermeiden, sondern unterstützt Sie auch beim Gestalten. Machen Sie allerdings nicht den Fehler, Bilder stets streng anhand des Rasters zu gestalten, das sorgt auf Dauer für Langeweile und ermüdet selbst enthusiastische Betrachter.

Aufgeräumtes Felsenchaos: Gesteinsformationen im Barranco de los Angustias auf der Kanareninsel La Palma. Die helle Pfütze ist der erste Punkt, den man bei der Betrachtung des Bildes erfasst. Das extreme Weitwinkel dehnt die Diagonale des kleinen Rinnsals stark. Dadurch wird das Bild geteilt und der Blick durch den interessant strukturierten Mittelgrund bis zum Hintergrund rechts oben im Bild geführt. Auch auf den ersten Blick völlig verwirrende Szenen lassen sich gestalterisch schlüssig ordnen.

15 mm (Fisheye) | KB | 1/50 s | f/11 | ISO 100 | −0,3 LW

Mehr erfahren

P.S.: Du möchtest mehr über die Landschaftsfotografie mit kurzen Brennweiten erfahren? Dann ist Hans-Peter Schaubs Workshop “Weitwinkel – Gestaltung mit kurzen Brennweiten” am Sonntag, 13. Juni 2021, im Landschaftspark Duisburg-Nord das Richtige für dich.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Fotografieren auf Reisen: Was ist zu beachten?

Gehst du auf eine Reise mit deiner Kamera? Dann ist es ratsam, ein paar Dinge vorzubereiten. Beachte die Wetterbedingungen in dem Land, das du besuchst, stelle sicher, dass du ein gutes Backup deiner Fotos und genügend Ersatzteile hast und vergiss nicht, ein Visum zu beantragen! In viele Länder außerhalb Europas gelten derzeit Einreisebeschränkungen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Gehst du auf eine Reise mit deiner Kamera? Dann ist es ratsam, ein paar Dinge vorzubereiten. Beachte die Wetterbedingungen in dem Land, das du besuchst, stelle sicher, dass du ein gutes Backup deiner Fotos und genügend Ersatzteile hast und vergiss nicht, ein Visum zu beantragen! In viele Länder außerhalb Europas gelten derzeit Einreisebeschränkungen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

So haben beispielsweise die USA und Kanada Einreiseverbote für ausländische Reisende verhängt, die keinen zwingenden Grund für ihre Reise haben. Es ist jedoch weiterhin möglich, ein ESTA für die USA und ein eTA für Kanada zu beantragen. Da das ESTA 2 Jahre und die eTA sogar 5 Jahre gültig ist, können diese Reisegenehmigungen bereits für zukünftige Reisen nach der Corona-Pandemie beantragt werden.

Die richtige Kameratasche

Wenn du ans andere Ende der Welt reist, muss deine Kamera auch den langen Flug überstehen können. Bewahre deine Kamera daher in einer stabilen und wasserdichten Tasche auf, die du als Handgepäck mitnehmen kannst. Wenn du eine Kameratasche auswählst, achte darauf, dass sie gepolstert ist und separate Fächer für Objektive oder anderes Zubehör hat.

Prüfe die Wetterbedingungen

Es ist auch ratsam, die Wetterbedingungen für dein Reiseziel nachzuschlagen. Reist du zum Beispiel nach Indien, Sri Lanka oder Vietnam? Prüfe, ob du während des Monsuns (der Regenzeit) dort sein wirst. Die meisten Kameras sind nicht resistent gegen enorme Niederschlagsmengen. Das gilt auch für Länder, in denen die Luft sehr feucht ist. Eine Kunststoffabdeckung ist in einem solchen Fall ein absolutes Muss.

Auch kalte Temperaturen können deiner Kamera Probleme bereiten, da der Akku bei niedrigen Temperaturen sehr schnell leer wird. Ein Set von Handwärmern kann in einem solchen Fall eine Lösung bieten. Behalte dies im Hinterkopf, wenn du z. B. nach Kanada oder Alaska fährst. Für diejenigen, die an trockene, staubige Orte (wie Wüsten- oder Steppenlandschaften) reisen, ist es notwendig, den Sensor und das Gehäuse der Kamera regelmäßig zu reinigen.

Sorge dafür, dass du Reserven und ein Backup hast!

Was du auf jeden Fall vermeiden willst, ist, dass deine Fotos während der Reise verloren gehen. Speicherkarten können ganz leicht zerstört werden. Es ist daher ratsam, mehrere Speicherkarten mitzunehmen. Auf diese Weise hast du zusätzlichen Speicherplatz und verlierst nicht alle deine Fotos auf einmal. Viele moderne Kameras haben eine Funktion, um Fotos direkt in der Cloud zu speichern. Auf diese Weise sind deine Fotos online und du hast immer Zugriff darauf, auch wenn du deine Kamera verlierst oder sie gestohlen wird. Eine andere Möglichkeit ist, eine Festplatte mitzunehmen, um deine Fotos an einem anderen Ort zu speichern.

Was du auf jeden Fall vermeiden willst, ist, dass deine Fotos während der Reise verloren gehen. Speicherkarten können ganz leicht zerstört werden. Es ist daher ratsam, mehrere Speicherkarten mitzunehmen. Auf diese Weise hast du zusätzlichen Speicherplatz und verlierst nicht alle deine Fotos auf einmal. Viele moderne Kameras haben eine Funktion, um Fotos direkt in der Cloud zu speichern. Auf diese Weise sind deine Fotos online und du hast immer Zugriff darauf, auch wenn du deine Kamera verlierst oder sie gestohlen wird. Eine andere Möglichkeit ist, eine Festplatte mitzunehmen, um deine Fotos an einem anderen Ort zu speichern.

Es ist auch klug, einen zusätzlichen Satz Batterien mitzunehmen. Wenn du für längere Zeit unterwegs bist und keine Möglichkeit hast, die Kamera zwischendurch aufzuladen, ist es praktisch, immer einen Ersatzakku zur Hand zu haben.

Beantrage rechtzeitig ein Visum oder eine Reisegenehmigung

Zusätzlich zur Kamera ist es wichtig zu prüfen, ob du ein Visum oder eine andere Reisegenehmigung für dein Reiseziel benötigst. Andernfalls wird deine Reise bereits am Flughafen abgebrochen und du kannst nicht einmal einchecken oder einsteigen. Ob du ein Visum brauchst, hängt unter anderem von dem Land ab, das du besuchst und wie lange du planst zu bleiben. Viele Länder außerhalb Europas haben Visumspflicht, während andere Länder problemlos ohne Visum besucht werden können.

Zusätzlich zur Kamera ist es wichtig zu prüfen, ob du ein Visum oder eine andere Reisegenehmigung für dein Reiseziel benötigst. Andernfalls wird deine Reise bereits am Flughafen abgebrochen und du kannst nicht einmal einchecken oder einsteigen. Ob du ein Visum brauchst, hängt unter anderem von dem Land ab, das du besuchst und wie lange du planst zu bleiben. Viele Länder außerhalb Europas haben Visumspflicht, während andere Länder problemlos ohne Visum besucht werden können.

Im Allgemeinen benötigen deutsche Staatsbürger/-innen kein Visum, um in die USA zu reisen, sondern nur ein ESTA Antrag. Dies ist eine digitale Reisegenehmigung, die online beantragt werden kann. Nachdem das ESTA USA erteilt wurde, erhältst du eine Bestätigung per E-Mail. Von diesem Moment an wissen deine Fluggesellschaft und die US-Einwanderungsbehörde, dass du ein ESTA erhalten hast. Das Gleiche gilt für Kanada, für das du lediglich eine Reisegenehmigung eTA Kanada beantragen musst. Die eTA ist, genau wie das ESTA, digital mit deinem Reisepass verknüpft.

Für andere Länder, wie Indien oder Sri Lanka, musst du ein Visum beantragen. In den meisten Fällen musst du jedoch nicht zur Botschaft oder zum Konsulat, da das Visum einfach online beantragt werden kann. Deutsche Staatsangehörige benötigen kein Visum für Vietnam, wenn Sie kürzer als 15 Tage im Land bleiben. Wenn du länger bleiben möchtest, kannst du das Visum Vietnam ganz einfach online beantragen. Nachdem du das Visum erhalten hast, kannst du es ausdrucken und mit auf deine Reise nehmen.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Monochrom – eine Farbe ist genug!

Das Thema des Fotowettbewerbs 2021 steht fest. Es lautet “Monochrom”. Praktischer Weise haben wir zum Start des Contests noch ein paar Tipps zur monochromen Fotografie für euch. Sie stammen aus dem Lehrbuch “Bildgestaltung – Der große Fotokurs” von Simone und Rainer Hoffmann und wurden uns freundlicher Weise vom Vierfarben Verlag zur Verfügung gestellt.

Die Beschränkung auf nur eine einzige Farbe des Spektrums führt zu Bildern, die Schwarzweißfotos nicht ganz unähnlich sind. In beiden Fällen sind es die Hell-Dunkel-Unterschiede, die das Bild erst lebendig machen.

Heutzutage wird das Wort monochrom häufig für Schwarzweißfotos benutzt. An dieser Stelle soll es jedoch in der ursprünglichen Bedeutung “einfarbig” Verwendung finden. Demnach enthalten monochrome Bilder nur eine der bunten Farben in unterschiedlichen Helligkeitsabstufungen. Ein Schwarzweißbild besteht hingegen aus den unbunten Farben Schwarz, Weiß und Grau.

Bildausschnitte

Ihr werdet sehen, dass wirklich einfarbige Motive selten zu finden sind. In den weitaus meisten Fällen werdet ihr euch auf einen engen Bildausschnitt festlegen müssen, damit andere Farben aus der Umgebung des Motivs den monochromen Effekt nicht stören. Daher werden die Objekte im Bild oft angeschnitten sein. Diese beiden Aspekte sind auch das gemeinsame Merkmal aller Fotos in diesem Beitrag.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Frontal auf die Blüte

Beleuchtung

Monochrome Motive erfordern in aller Regel eine Beleuchtung, die zu deutlichen Licht- und Schattenpartien führt. Frontale Beleuchtung ist daher normalerweise nicht besonders gut geeignet. Wie immer gibt es Ausnahmen. Die Helligkeitsunterschiede der Rottöne auf dem Foto des Blütenstempels kommen ausschließlich durch die Färbung der Blüte zustande.

Monochrome Maschinen: viele Details, klare Strukturen

Technik

Maschinen sind oft einfarbig lackiert. Außerdem bieten sie viele optisch interessante Details mit klaren Strukturen und Formen. Gute Voraussetzungen also für monochrome Bilder.

Gegensätzliche Formen: Runde Körner, diagonale Linien

Nahrungsmittel

Der Reiz der nebenstehenden Studioaufnahme liegt im Gegensatz zwischen den rundlichen Formen der Maiskörner und den diagonalen Linien des verwelkten und daher ebenfalls gelblichen Blattes. Nahrungsmittel sind sehr oft in einer Farbe gehalten. Denkt etwa an Beeren, verschiedene Obstsorten oder auch an Nudeln. Üblicherweise bewegt ihr euch bei Aufnahmen von Nahrungsmitteln im Nah- oder sogar im Makrobereich.

Eher langweilig: Blattwerk

Grünpflanzen

Die Blätter von Pflanzen sind, dem Chlorophyll sei Dank, fast immer einfarbig grün. Aber die Natur ist selten ordentlich und strukturiert. Daher fehlt es Bildern von Laub oder Blättern oft an der grafischen Qualität, die gerade dann wichtig ist, wenn nur Helligkeitsunterschiede das Bild ausmachen.

Nichts für Puristen, aber trotzdem interessant

Grenzfälle

Die meisten monochromen Fotos enthalten wegen der Beleuchtung auch sehr dunkle und sehr helle Stellen. Das können zum Beispiel fast schwarze Schattenbereiche oder Reflexe auf glänzenden Oberflächen sein. Für die Bildwirkung sind genau diese Helligkeitsunterschiede wichtig. Die Kürbisse im Bild haben jedoch weiße Flecken, die nicht durch die Beleuchtung bedingt sind. Puristen könnten einwenden, dass dieses Foto im strengen Sinne nicht wirklich einfarbig ist. Es gibt sicherlich solche Grenzfälle.

Entscheidet für euch selbst, ob wirklich jedes Foto in eine genau passende Schublade gesteckt werden muss oder ob es nicht wichtiger ist, dass ein Motiv vor allem interessant oder einfach nur schön ist.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Perfekte Fotos mit dem Smartphone: 5 Tipps

Auf das Smartphone kann heutzutage kaum noch jemand verzichten. Da es einfach in der Hosentasche transportiert wird, ist es immer zur Hand. Es ermöglicht auch gute Foto- und Video-Aufnahmen, die dank des rasanten technischen Fortschritts immer besser werden und eine immer höhere Auflösung haben. Wie sieht es mit den Möglichkeiten und Funktionen für gute Bilder mit dem Smartphone eigentlich aus?

Auf das Smartphone kann heutzutage kaum noch jemand verzichten. Da es einfach in der Hosentasche transportiert wird, ist es immer zur Hand. Es ermöglicht auch gute Foto- und Video-Aufnahmen, die dank des rasanten technischen Fortschritts immer besser werden und eine immer höhere Auflösung haben. Wie sieht es mit den Möglichkeiten und Funktionen für gute Bilder mit dem Smartphone eigentlich aus?

Sara Kurig ist Social Media Expertin und professionelle Fotografin. In ihrem kostenlosen Ratgeber: „Smartphone-Fotografie: Die besten Hacks für professionelle Fotos“ informiert sie darüber, wie spektakuläre Smartphone-Fotos gelingen. Hobbyfotografen erhalten viele nützliche Tipps und Informationen zu den besten aktuell verfügbaren Foto- und Video-Apps, um neue Trends bei Instagram und anderen Plattformen aufzuspüren.

Vielfältige Anregungen für gute Fotos

Das praktische E-Book bietet eine übersichtliche Checkliste mit unerlässlichen Basics für die Fotografie mit dem Smartphone. Darüber hinaus sind zahlreiche detaillierte Anleitungen für Action- und Portraitfotos, Landschaftsfotos und andere Aufnahmen enthalten. Die Autorin geht bei jedem Themenbereich auf die Hintergrundgestaltung, die erforderliche Belichtung und die möglichen Einstellungen an der Kamera ein. Sie zeigt, welche Hilfsmittel, Objekte und Motive geeignet sind, um das Foto noch mehr herausstechen zu lassen.

Gute Fotos mit dem Smartphone: 5 Tipps

Hatten die ersten Smartphones nur einfache Kameras, so sind die heutigen Smartphone-Kameras schon kleine technische Wunderwerke. Sie entwickeln sich ständig weiter, um immer neue Features und Möglichkeiten zu bieten. Wie Fotografen das Beste aus ihrer Smartphone-Kamera herausholen können, erläutert Sara Kurig im E-Book. Auch diese fünf Tipps sind zu finden:

1. Richtig tolle Actionaufnahmen

Mit den neuesten Smartphones und deren Kameras gelingen auch rasante Actionaufnahmen. Ein Zugriff auf Position und Geschwindigkeit ist mit dem integrierten GPS im Smartphone möglich. Die Autorin stellt zahlreiche hilfreiche Apps wie ProCamera oder Splice vor, mit denen actionreiche Aufnahmen gelingen.

Mit den neuesten Smartphones und deren Kameras gelingen auch rasante Actionaufnahmen. Ein Zugriff auf Position und Geschwindigkeit ist mit dem integrierten GPS im Smartphone möglich. Die Autorin stellt zahlreiche hilfreiche Apps wie ProCamera oder Splice vor, mit denen actionreiche Aufnahmen gelingen.

2. Natur mit dem Smartphone festhalten

Die schönsten Fotomotive bietet die Natur. Das können atemberaubende Berglandschaften ebenso wie ein weißer Sandstrand sein. Das Morgen- oder Abendlicht ist am besten geeignet, um stimmungsvolle Naturfotos mit dem Smartphone aufzunehmen. Die Aufnahme von Tieren ist nicht so einfach, doch die Serienbildfunktion kann dabei helfen. Von einem Motiv können die besten Bilder ausgewählt werden. Der Nutzer kann seine Auswahl im Nachhinein treffen.

Die schönsten Fotomotive bietet die Natur. Das können atemberaubende Berglandschaften ebenso wie ein weißer Sandstrand sein. Das Morgen- oder Abendlicht ist am besten geeignet, um stimmungsvolle Naturfotos mit dem Smartphone aufzunehmen. Die Aufnahme von Tieren ist nicht so einfach, doch die Serienbildfunktion kann dabei helfen. Von einem Motiv können die besten Bilder ausgewählt werden. Der Nutzer kann seine Auswahl im Nachhinein treffen.

3. Aufnahme von aktuellen Food-Trends

Die Food-Fotografie erfreut sich auf Social Media großer Beliebtheit. Verschiedene Gerichte oder Zutaten werden mit der Food-Fotografie gekonnt in Szene gesetzt. Sara Kurig ist professionelle Instagram-Bloggerin und kann aus eigener Erfahrung zahlreiche Tipps beisteuern. Damit das Essen im Fokus steht, wird das Display darauf ausgerichtet. Der Hintergrund sollte tief sein, während ein leichtes Frontlicht genutzt wird.

Die Food-Fotografie erfreut sich auf Social Media großer Beliebtheit. Verschiedene Gerichte oder Zutaten werden mit der Food-Fotografie gekonnt in Szene gesetzt. Sara Kurig ist professionelle Instagram-Bloggerin und kann aus eigener Erfahrung zahlreiche Tipps beisteuern. Damit das Essen im Fokus steht, wird das Display darauf ausgerichtet. Der Hintergrund sollte tief sein, während ein leichtes Frontlicht genutzt wird.

4. Einstellungen für professionelle Videos anpassen

Zur Smartphone-Fotografie gehören auch Slow-Motion-Videos, Timelapse-Videos und Videos mit tollen Inhalten. Dabei kommt es auf die richtigen Einstellungen an der Kamera an. Der Wert „25/50fps“ ist eine solche Einstellung und zeigt die Zahl der Bilder pro Sekunde an. Videoeinstellungen können mit Apps wie Filmic-Pro angepasst werden.

Zur Smartphone-Fotografie gehören auch Slow-Motion-Videos, Timelapse-Videos und Videos mit tollen Inhalten. Dabei kommt es auf die richtigen Einstellungen an der Kamera an. Der Wert „25/50fps“ ist eine solche Einstellung und zeigt die Zahl der Bilder pro Sekunde an. Videoeinstellungen können mit Apps wie Filmic-Pro angepasst werden.

5. Smartphone-Fotos mit der App bearbeiten

Die digitale Bildbearbeitung bietet gute Möglichkeiten, um aufgepeppte Fotos bei Social Media zu posten. In ihrem kostenlosen Ratgeber informiert Sara Kurig über fünf Foto- und Video-Apps, mit denen die digitale Bearbeitung von Smartphone-Bildern gelingt. Die Adobe-Lightroom-App ist für den heimischen Desktop ebenso wie für alle Smartphone-Modelle verfügbar. Sie ist kostenlos und ermöglicht alle für Hobby-Fotografen hilfreichen Korrektur-Features.

Die digitale Bildbearbeitung bietet gute Möglichkeiten, um aufgepeppte Fotos bei Social Media zu posten. In ihrem kostenlosen Ratgeber informiert Sara Kurig über fünf Foto- und Video-Apps, mit denen die digitale Bearbeitung von Smartphone-Bildern gelingt. Die Adobe-Lightroom-App ist für den heimischen Desktop ebenso wie für alle Smartphone-Modelle verfügbar. Sie ist kostenlos und ermöglicht alle für Hobby-Fotografen hilfreichen Korrektur-Features.

Es gibt noch zahlreiche weitere Aspekte, die Hobbyfotografen für die Smartphone-Fotografie beachten sollten. Das kostenlose E-Book von Sara Kurig bietet zahlreiche hilfreiche Tipps und Tricks für jede Fotosituation.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Kultur in Corona-Zeiten – ein Gastbeitrag von Grenzgang

Ein Blogbeitrag von GRENZGANG – Veranstaltungsagentur für Events rund ums Reisen

Die letzten Monate waren eine Achterbahnfahrt für jeden Kultur-Veranstalter: Der Lockdown im März hat uns eine ungewöhnliche Saison prophezeit, Termine wurden gestrichen und verschoben, das „Autokino“ wurde neu entdeckt, Streams neu entwickelt, Hygienekonzepte erstellt und regelmäßig über den Haufen geworfen. Im Oktober dann erste vorsichtige „Live“-Veranstaltungen in den Sälen, kurz darauf der „Lockdown light“.

Die letzten Monate waren eine Achterbahnfahrt für jeden Kultur-Veranstalter: Der Lockdown im März hat uns eine ungewöhnliche Saison prophezeit, Termine wurden gestrichen und verschoben, das „Autokino“ wurde neu entdeckt, Streams neu entwickelt, Hygienekonzepte erstellt und regelmäßig über den Haufen geworfen. Im Oktober dann erste vorsichtige „Live“-Veranstaltungen in den Sälen, kurz darauf der „Lockdown light“.

Als Kulturveranstalter wollen wir vor allen Dingen eins: Unseren Besuchern eine schöne Zeit schenken. Zeit zum Wegträumen, Nachdenken, und Sehnsucht-Stillen. Natürlich vermissen wir den Applaus, das Lachen, die Freude an unseren Geschichten und die glücklichen Gesichter. Aber wir wissen nun, dass es wichtig ist, zu Hause zu bleiben – an eine normale Veranstaltung ist gerade nicht zu denken.

Deshalb haben wir ein Online-Format entwickelt, das Reisegeschichten über das Internet zu euch nach Hause bringt. Denn nie war es wichtiger, mit dem Kopf unterwegs zu sein als jetzt, meinen wir. Mit unseren Streams schaffen wir es, Reisebegeisterte von professionell aufbereitetem Studio aus auf eine unvergessliche Wohnzimmer-Reise mitzunehmen!

Deshalb haben wir ein Online-Format entwickelt, das Reisegeschichten über das Internet zu euch nach Hause bringt. Denn nie war es wichtiger, mit dem Kopf unterwegs zu sein als jetzt, meinen wir. Mit unseren Streams schaffen wir es, Reisebegeisterte von professionell aufbereitetem Studio aus auf eine unvergessliche Wohnzimmer-Reise mitzunehmen!

Also: Habt ihr Lust, mit dem Kopf unterwegs zu sein?

GRENZGANG hat spannende Travel-Streams im Programm. Besonders interessante Reisende erzählen live im Studio von ihren größten Reisegeschichten. Im Chat können Fragen gestellt und mit in die Show eingebunden werden – ihr seid also von der Couch aus live dabei und gestaltet das Programm mit. Fürs Schauen der GRENZGANG-Streams muss man sich nicht mal anmelden, mit einer vernünftigen Internet-Verbindung könnt ihr euch auf www.dringeblieben.de von überall auf dem Globus zuschalten.

Am Sonntag, 15.11., 17 Uhr, kommt das Künstlerkollektiv „leavinghomefunktion“ mit „972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York“ ins GRENZGANG-Studio:

Am Sonntag, 15.11., 17 Uhr, kommt das Künstlerkollektiv „leavinghomefunktion“ mit „972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York“ ins GRENZGANG-Studio:

Mit alten Motorradgespannen über Land in Richtung Osten nach Amerika – und mitten in die Seele des Künstlerkombinats. Die sowjetischen Maschinen sorgen dank massig Pannen für Begegnungen mit Land und Leuten und gewagte Geschichten. Ein Stream zum Lachen, Kopfschütteln und Nachdenken!

Also: Auf zu neuen Abenteuern – wir freuen uns auf euch! Alle Infos und den Link zu den kommenden Streams findet ihr auf unserer Website.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Premium Partner Foto Leistenschneider präsentiert Nikon und Sony

Wenn du mehr über Nikon und Sony Kameras erfahren oder auf hohem Niveau über die neuen Features aufgeklärt werden möchtest, dann besuch den Foto Leistenschneider Messestand. Dort sind die beiden großen Kamerahersteller mit ihren Fachleuten exklusiv vertreten und freuen sich dich zu beraten. In den Sony Workshops kannst du außerdem die Funktionen der Systeme direkt in der Praxis kennenlernen und einsetzen. Nutze die Möglichkeit mit den Hersteller-Experten zu sprechen und profitiere von exklusiven Messe-Rabatten.

Das erwartet dich am Foto Leistenschneider Stand:

Unser Stand befindet sich unmittelbar vor einer gigantischen alten Industrieanlage. In diesem spektakulären Rahmen hast du die Möglichkeit, die aktuellen Trends der Fotographie zu entdecken, Produkte zu testen und bei Verfügbarkeit sofort zu kaufen. Außerdem erwarten dich Sonderangebote von den Herstellern Nikon, Sony, Cullmann, Sirui und Fujifilm, die exklusiv an unserem Stand präsent sein werden.

Neben den Aktionen an unserem Stand hast du zudem die Möglichkeit, an Fotokursen vor Ort teilzunehmen.

Die Walks werden von dem erfahrenen Sony Trainer Christian Laxander begleitet, der dir alle Fragen rund um Porträtfotografie, Videografie und den richtigen Fokuseinstellungen beantwortet. Und das Beste kommt zum Schluss: Die Kursgebühr in Höhe von 20 € erhältst du im Anschluss in Form eines Wertgutscheines zurück! Diesen kannst du selbstverständlich direkt an unserem Messestand einlösen.

Wir freuen uns auf dich!

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Das Tamron Reisezoom 28-200mm im Einsatz – ein Bericht von Philip Ruopp

Was mich an diesem Objektiv von Anfang an erstaunt hat, ist dass es als Reisezoom mit einer Lichtstärke von F/2.8 im Weitwinkel-Bereich aufwartet. Das erscheint ungewöhnlich und gleichzeitig vielversprechend. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, das Objektiv einfach mal bei einem meiner Fotoausflüge zu testen und um es vorweg zu nehmen, das 28-200mm ist so gut, dass ich damit viele meiner Outdoor-Aufträge fotografieren kann.

Los geht es also auf meine Tour. Der frühe Morgen beginnt feucht, denn in der Nacht hat es geregnet. Als jedoch die Sonne aufgeht, vertreibt sie rasch die letzten Nebel-fetzen über dem See. Ich hoffe, dass das Wetter hält, mache mir aber nicht allzu große Gedanken darüber, denn bei jedem Wetter lassen sich gute Aufnahmen machen. Ein prüfender Blick in den Himmel. Als Outdoor-Fotograf finde ich eben auch widrige Witterungsverhältnissen reizvoll, denn sie vermitteln ganz besondere Stimmungen und machen selbst Regentage einzigartig. Gerade in den Bergen ändert sich zudem das Wetter sehr schnell und sobald die Sonne wieder durch die Wolken bricht, gibt es unzählige fotografische Entdeckungen zu machen. Gerne nutze ich diesen Moment für Aufnahmen der Sonnenstrahlen, die durch Wolken brechen und funkelnde Wassertropfen und Pfützen, in denen sich die Landschaft spiegelt. Heute sind also ideale Bedingungen um das Tamron-Objektiv in der imposanten Alpenkulisse nahe der bayerisch-österreichischen Grenze auszuprobieren – aus meinem Plan eines Tests auf La Palma wurde aufgrund von Corona nichts.

Los geht es also auf meine Tour. Der frühe Morgen beginnt feucht, denn in der Nacht hat es geregnet. Als jedoch die Sonne aufgeht, vertreibt sie rasch die letzten Nebel-fetzen über dem See. Ich hoffe, dass das Wetter hält, mache mir aber nicht allzu große Gedanken darüber, denn bei jedem Wetter lassen sich gute Aufnahmen machen. Ein prüfender Blick in den Himmel. Als Outdoor-Fotograf finde ich eben auch widrige Witterungsverhältnissen reizvoll, denn sie vermitteln ganz besondere Stimmungen und machen selbst Regentage einzigartig. Gerade in den Bergen ändert sich zudem das Wetter sehr schnell und sobald die Sonne wieder durch die Wolken bricht, gibt es unzählige fotografische Entdeckungen zu machen. Gerne nutze ich diesen Moment für Aufnahmen der Sonnenstrahlen, die durch Wolken brechen und funkelnde Wassertropfen und Pfützen, in denen sich die Landschaft spiegelt. Heute sind also ideale Bedingungen um das Tamron-Objektiv in der imposanten Alpenkulisse nahe der bayerisch-österreichischen Grenze auszuprobieren – aus meinem Plan eines Tests auf La Palma wurde aufgrund von Corona nichts.

Seit gut einem Jahr fotografiere ich überwiegend mit spiegellosen Systemkameras von Sony und das wetterfeste Tamron-Zoom scheint eine interessante Ergänzung. In der Regel nehme ich folgende drei Objektive mit auf meine Fototouren: das 17-28mm F/2.8, das 28-75mm F/2.8 und das 70-180mm F/2.8. Dieses Trio wiegt knapp 1,8 Kilo und ist damit ideal für Outdoor-Shootings. Aber es gibt Touren, bei denen wir zu Fuß über lange Strecken durch unwegsames Gelände müssen und das ist der Moment, bei dem jedes Gramm ein Gramm zu viel ist. Wenn ich in diesen Fällen also vielleicht nur noch zwei Objektive mitnehmen müsste, wäre das in solchen Situationen extrem reizvoll. Zugegebenermaßen wäre mir bisher nicht die Idee gekommen, ein „Reisezoom“ für meine professionellen Aufträge zu nutzen. Vor einigen Jahren flog ich jedoch privat mit dem Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD nach New York und war von den Bildergebnissen sehr angetan. Die Qualität war zwar nicht vergleichbar mit den Profi-Linsen, die ich sonst verwende, aber durchaus gut.

Tatsächlich ist das neue Reisezoom für die spiegellosen Vollformatkameras von Sony nochmals deutlich besser. Das Endergebnis hat eine so gute Qualität, dass ich damit sicher 85 Prozent meiner Outdoor-Aufträge fotografieren könnte. Ich bin mir sicher, meine Kunden würden keinen Unterschied merken.

Was mir besonders gefällt ist die Tatsache, dass wir hier ein Vollformat-Objektiv mit Lichtstärke F/2.8 haben, was schon direkt eine schöne Freistellung garantiert. Auch mit 28 mm lässt sich das Hauptmotiv extrem scharf vor einem wunderschön unscharfen Hintergrund abbilden. Auch das Bokeh sagt mir sehr zu, die sieben abgerundeten Blendenlamellen erzeugen wunderschöne Unschärfepunkte.

Was mir besonders gefällt ist die Tatsache, dass wir hier ein Vollformat-Objektiv mit Lichtstärke F/2.8 haben, was schon direkt eine schöne Freistellung garantiert. Auch mit 28 mm lässt sich das Hauptmotiv extrem scharf vor einem wunderschön unscharfen Hintergrund abbilden. Auch das Bokeh sagt mir sehr zu, die sieben abgerundeten Blendenlamellen erzeugen wunderschöne Unschärfepunkte.

Unterm Strich zählt für mich jedoch die Bildqualität bei der Auswahl eines Objektivs. Wenn es den Bildern an Mikrokontrast und präzise gezeichneten Details mangelt, scheidet es direkt für den professionellen Einsatz aus. Beim 28-200mm F/2.8-5.6 ist die Auflösung jedoch schon bei geöffneter Blende überragend. Zoomt man in die Details der Flaumfedern bei dem Bild der jungen Ente, das ich mit 200mm Brennweite bei maximaler Blendenöffnung aufgenommen habe, zeigen sich feinste Details. Mehr kann ich von einem Objektiv kaum erwarten.

Unterm Strich zählt für mich jedoch die Bildqualität bei der Auswahl eines Objektivs. Wenn es den Bildern an Mikrokontrast und präzise gezeichneten Details mangelt, scheidet es direkt für den professionellen Einsatz aus. Beim 28-200mm F/2.8-5.6 ist die Auflösung jedoch schon bei geöffneter Blende überragend. Zoomt man in die Details der Flaumfedern bei dem Bild der jungen Ente, das ich mit 200mm Brennweite bei maximaler Blendenöffnung aufgenommen habe, zeigen sich feinste Details. Mehr kann ich von einem Objektiv kaum erwarten.

***

- Veröffentlicht in P+A-Blog

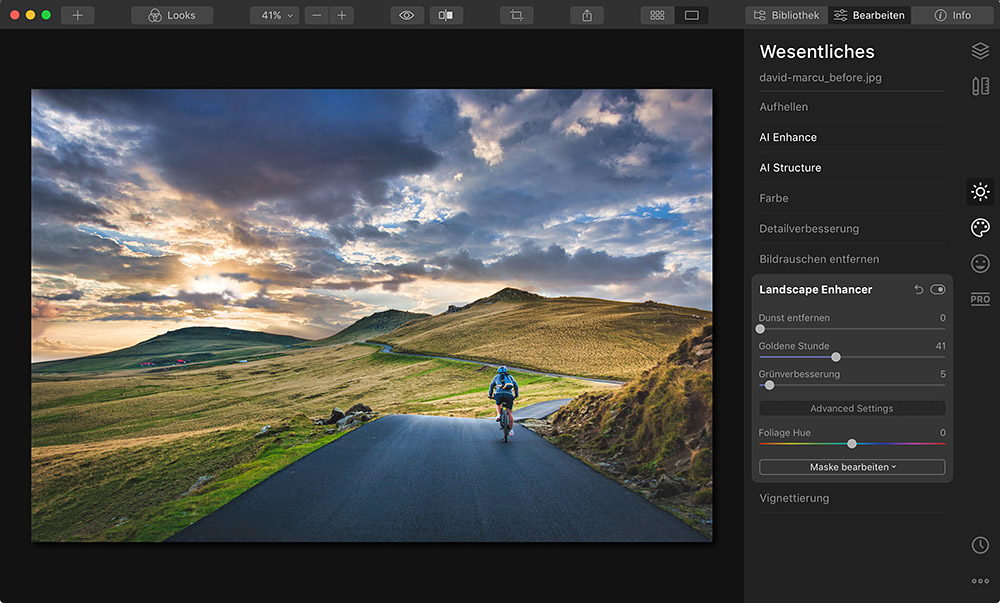

Dramatische Aufnahmen zur Goldenen Stunde – Luminar-Kurzworkshop zur Landschaftsfotografie

Luminar-Workshop Landschaft: Dramatische Aufnahmen zur Goldenen Stunde mit vier Basis-Tools

Faszinierende Landschaften sind ein beliebtes Fotomotiv. Manchmal fehlt ihnen Tiefe und Struktur und manchmal passt das Wetter einfach nicht. Mit Hilfe von Luminar lassen sich solche Fotos schnell und einfach “aufpeppen”.

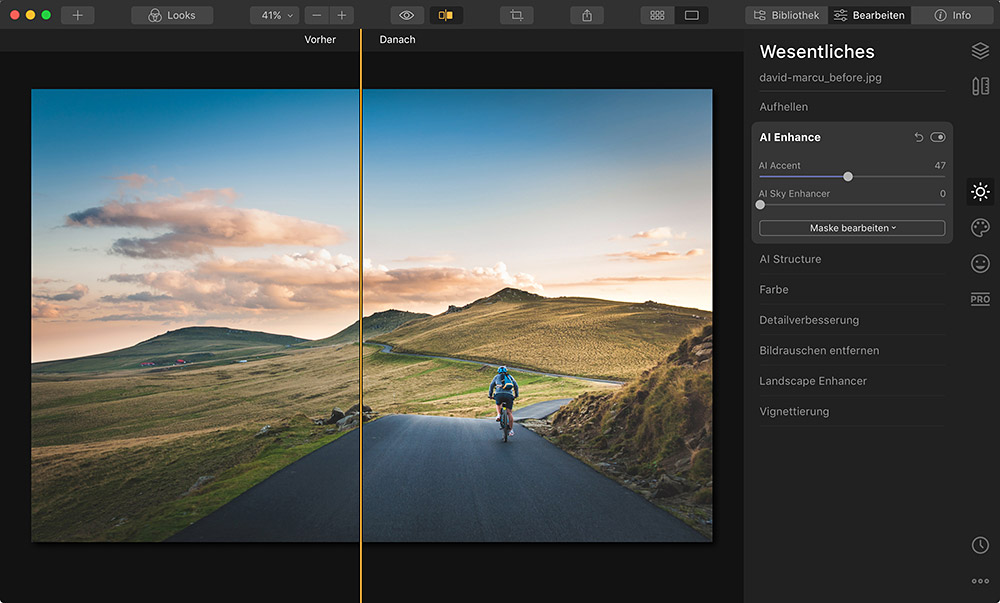

Schritt 1: Mit dem Tool AI Enhance die Grundeinstellungen deines Bildes vornehmen

Bei fast jedem Bild solltest du die grundlegenden Einstellungen wie Tiefen, Lichter, Kontrast, Sättigung, Belichtung einregeln. Das KI-Tool AI Enhance ist dabei eine große Hilfe, denn es erkennt diese Einstellungen und nimmt sie intelligent vor.

Klicke das Tool-Tab > Wesentliches (Sonne) und anschließend das Tool > AI Enhance.

Schiebe den Regler > Accent AI nach rechts.

Das Tool erkennt Personen im Bild und wendet Anpassungen selektiv an. Der Hintergrund deines Bildes wird akzentuiert, die Person selbst bleibt unangetastet.

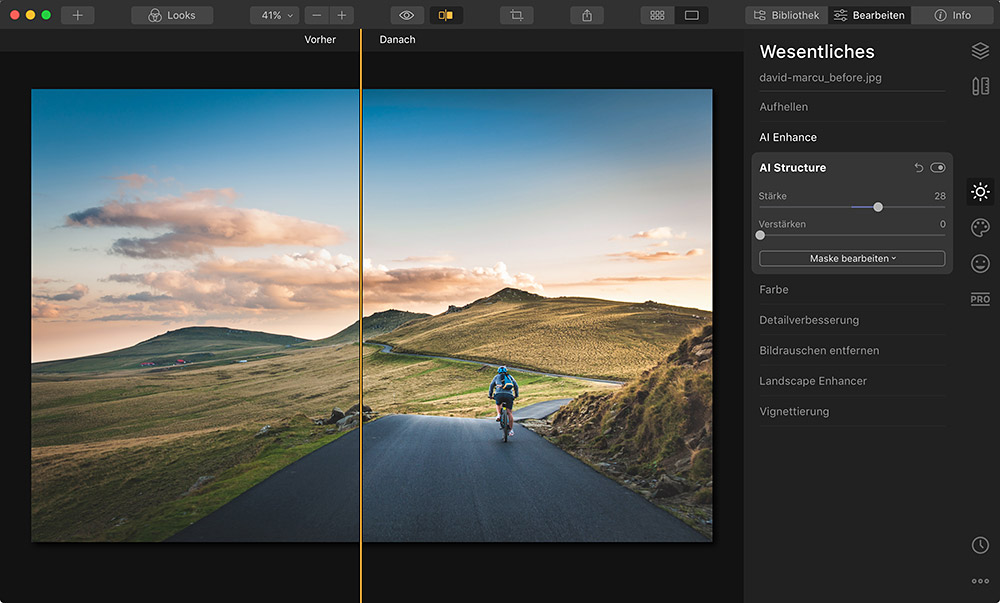

Schritt 2: Mit dem Tool > AI Structure die Textur und Klarheit erhöhen

Gute Landschaftsaufnahmen brauchen Strukturen, um dem Betrachter einen Eindruck von Bildtiefe und Weite zu vermitteln.

Das AI Structure-Tool eignet sich hervorragend zur Erhöhung des Dynamikbereichs und zur Verbesserung von Textur und Klarheit. Dabei fügt er kein Rauschen, Halos oder andere Artefakte hinzu.

Klicke auf das Tool > AI Structure. Es befindet sich auch im Tool-Tab > Wesentliches. Gerade wenn du deine Bilder ohne Motivprogramme der Kamera fotografierst wird dieses Tool dein Bild verbessern.

Bewege den Regler > Stärke nach rechts, bis du zufrieden bist. Luminar 4 identifiziert automatisch Objekte (einschließlich Personen und Gesichter, Wolken, Wasser, Gebäude und mehr) und verbessert sie auf intelligente, inhaltsbewusste Weise.

Schritt 3: Mit dem Tool > AI Sky Replacement einen dramatischen Himmel einfügen

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber der Himmel spielt nicht mit, jeder Landschaftsfotograf kennt das. Mit dem AI Sky Replacement-Tool in Luminar 4 kannst du auch als Anfänger den Himmel in deinem Bild ersetzen. Denn das Tool arbeitet intelligent und ersetzt den Himmel sogar zwischen Blättern und Ästen detailgenau. Es verändert nicht nur den Himmel – es beleuchtet das gesamte Foto neu und passt die gesamte Farbgebung an.. So werden die Belichtung und die Farben beider Bilder aufeinander abgestimmt.

Wechsle zum Tool-Tab > Kreativ (Palette) und klicke dort auf das Tool > AI Sky Replacement.

Klicke auf die Schaltfläche > Himmelsauswahl und wähle dort einen Himmel, der zur Lichtrichtung und Brennweite deines Bildes passt.

> Himmel verblenden regelt die Weichheit des Übergangs am Horizont. Du kannst mit den Regler > Position des Horizonts den Horizont verschieben.

Mit dem Regler > Relight Scene passt du die Lichtstimmung deines Bildes dem neuen Himmel an.

> Sky Global beeinflusst das Mischungsverhältnis zwischen dem alten und dem neuen Himmel.

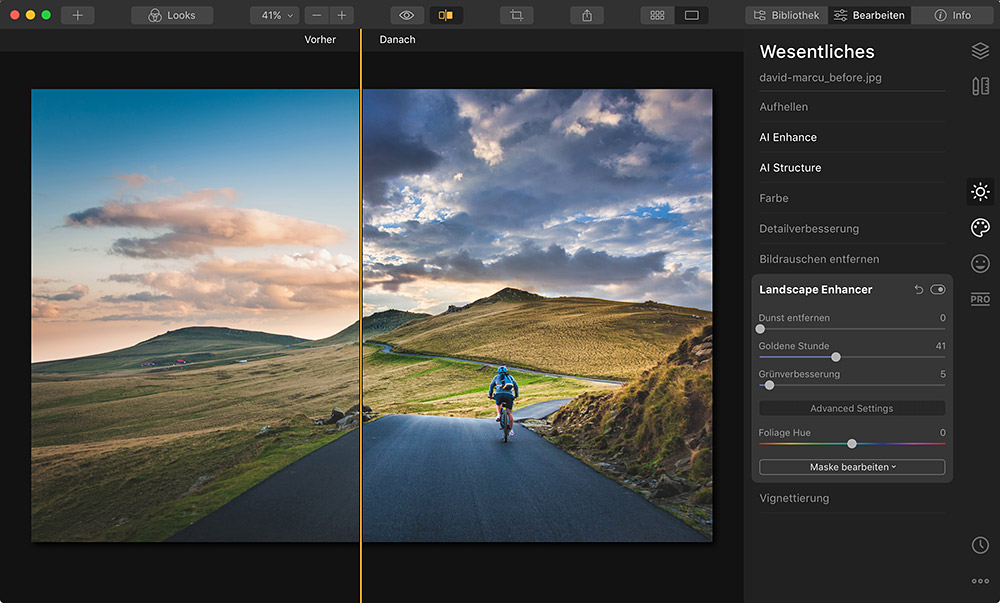

Schritt 4: Mit dem Tool > Landscape Enhancer dem Bild einen warmen Look geben

Wenn Bilder bei tiefstehender Sonne zur Goldenen Stunde fotografiert werden, entsteht oft eine magische Lichtstimmung, die von der warmen Lichtfarbe erzeugt wird. Diesen Effekt kannst du nachträglich verstärken.

Wechsle wieder in den Tool-Bereich > Wesentliches und klicke auf > Landscape Enhancer.

Verschiebe dort den Regler > Goldene Stunde. Er fügt deinem Bild Wärme, Weichheit und einen goldenen Schein hinzu.

Mit dem Regler > Dunst entfernen kannst du störende Effekte von Nebel und Dunst vermindern.

Der Regler > Grünverbesserer verändert automatisch die Farbe von Blattwerk und grünen Pflanzen.

Dadurch sehen diese lebendiger und natürlicher aus. Du kannst aber auch die Bildstimmung von sommerlich zu herbstlich verändern. Verschiebe dafür in den > Erweiterten Einstellungen den Regler > Laubfarbe/Foliage Hue.

Du hast noch nie mit Luminar gearbeitet? Dann lade dir doch die kostenlose Testversion unter www.skylum.com herunter und probiere es aus!

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Astrofotografie – Fokussieren bei Nacht

Fokussieren bei Nacht

Fast noch wichtiger als die korrekte Belichtung ist der richtig gesetzte Fokus bei Aufnahmen des Sternenhimmels. Liegst du daneben, lässt sich das auch in der Nachbearbeitung nicht mehr retten. Daher ist es wichtig, dass du für dich eine Methode findest, in der Nacht mit deinem Equipment auf möglichst schnellem und zuverlässigem Wege zu fokussieren.

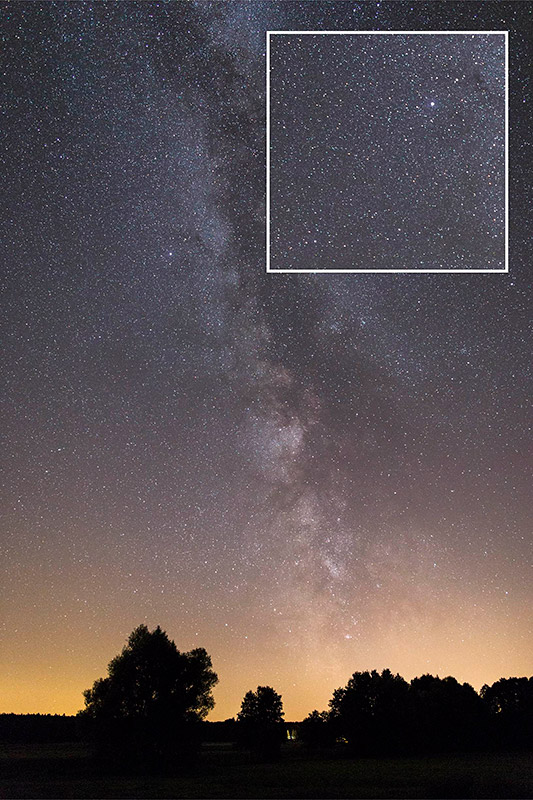

Realistisch beurteilen kannst du die Schärfe einer Nachtaufnahme sowohl am Kameradisplay als auch am Computerbildschirm ausschließlich in der 100 %-Ansicht. Erst dann kannst du sehen, ob die Sterne am Himmel wirklich als kleine scharfe Punkte abgebildet sind. Folglich wirst du auch im Sucher der Kamera vor der Aufnahme nicht beurteilen können, ob der Sternenhimmel korrekt fokussiert ist oder nicht. Hier müssen daher andere Methoden zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich gilt bei der Nachtfotografie, dass du deine Aufnahmen stets im manuellen Modus machst, um die Blende und Belichtungszeit gezielt setzen zu können.

Aber auch den Autofokus musst du zwingend deaktivieren, da dieser in der Regel nachts keine brauchbaren Ergebnisse liefert. In den meisten Fällen schaltest du direkt am Objektiv vom Autofokus (AF) auf den manuellen Fokus (MF) um. In Ausnahmefällen musst du diesen Wechsel auch im Kameramenü vornehmen.

Vergleich einer korrekt fokussierten (oben) sowie einer leicht unscharfen Aufnahme (unten) des Sternenhimmels. Erst in der 100 %-Ansicht kannst du die Schärfe realistisch beurteilen.

Solltest du nicht gerade ein Objektiv mit spürbarem Einrasten des Fokusrings in der Unendlich-Stellung haben, musst du dein Objektiv auf herkömmliche Weise fokussieren. Bevor ich dazu meine präferierte Vorgehensweise vorstelle, möchte ich zunächst einige Methoden aufführen, die häufig empfohlen werden, manchmal jedoch nur eingeschränkt anzuwenden sind. Aber auch hier gilt wie so oft: Probiere ruhig alle Varianten aus, und finde die richtige für dich.

Tagsüber fotografierst du wahrscheinlich häufig mit aktiviertem Autofokus (AF) und Bildstabilisator. Nachts musst du auf den manuellen Fokus (MF) wechseln und den Bildstabilisator ausschalten (OFF).

Autofokus auf ein helles Objekt

Der Autofokus der Kamera wird in den meisten Fällen bei der Nacht- und Astrofotografie nicht helfen, da hier schlichtweg die Helligkeit und die Kontraste fehlen. Was funktionieren kann ist das automatische Fokussieren auf ein entferntes, helles Objekt, das entweder Teil des Bildes ist, sich in Sichtweite befindet oder durch die eigene Taschenlampe erzeugt wird. Gelingt eine solche Fokussierung, so musst du den Autofokus anschließend unbedingt deaktivieren, bevor du deine eigentlichen Aufnahmen machst. Nach meiner Erfahrung ist jedoch selten ein so helles Objekt in der Nähe, das für diese Methode herhalten kann. Auch mit der Taschenlampe hast du nur eine vergleichsweise geringe Reichweite, was dazu führen kann, dass der weit entfernte Sternenhimmel durch diese Fokussierung noch immer nicht korrekt scharfgestellt ist. Zudem solltest du es der Dunkeladaption zuliebe (und aus Rücksicht auf eventuelle Mitstreiter) vermeiden, eine helle Lichtquelle wie eine Taschenlampe zu nutzen.

Unendlich-Markierung am Objektiv

Viele Objektive haben heutzutage eine eingebaute Entfernungsskala, die unter anderem eine Einstellung für Unendlich (Symbol ∞) enthält. Erfahrungsgemäß kann diese Markierung jedoch nur als Orientierung dienen, da sie bei den meisten Objektiven nicht sehr präzise ist. Auch die Annahme, dass der Scharfstellring des Objektivs einfach nur bis zum Anschlag gedreht werden muss, um es auf Unendlich scharfzustellen, ist leider falsch. Der Grund hierfür ist, dass alle Autofokus-Objektive nach dem Unendlich-Fokus noch etwas Spielraum haben. Aber auch bei den heutigen manuellen Objektiven ohne Autofokus funktioniert dieses Vorgehen meist nicht. Ich empfehle, die Unendlich-Markierung lediglich als erste Einstellung zu nutzen, um den Fokus grob zu setzen. Eine Feinjustierung über einen anderen Weg ist jedoch auf jeden Fall zusätzlich notwendig, wenn du exakt scharfe Bilder erzielen möchtest.

Unendlich-Markierung an verschiedenen Objektiven von diversen Herstellern. Die Markierungen sollte dir lediglich als erste Orientierung dienen, da sie in der Regel zu ungenau sind.

Eigene Markierung am Objektiv

Hast du einmal die korrekte Stellung für den Fokus auf Unendlich an deinem Objektiv gefunden, so kannst du dir zusätzlich eine eigene Markierung mit einem Stift oder Klebeband setzen. Achte jedoch darauf, dass du deine Markierung auch nachts noch erkennen kannst – notfalls auch im Rotlicht. Aus meiner Erfahrung kann aber auch diese Methode nicht exakt sein, da schon geringe Abweichungen bei den meisten Objektiven zu Unschärfen führen.

Tagsüber fokussieren und fixieren

Wenn dir das Fokussieren bei Nacht generell schwerfällt, kannst du diese Prozedur auch bereits am Tag davor, wenn es noch hell ist, erledigen. Fokussiere dazu auf ein weit entferntes Objekt – durchaus mit Hilfe des Autofokus –, und deaktiviere diesen hinterher. Nun versuche, die Stellung des Scharfstellrings am Objektiv mit Klebeband zu fixieren, damit dieser sich in der Tasche nicht mehr verstellt. Hier solltest du unbedingt darauf achten, ein Klebeband zu nutzen, das nach der Nacht wieder rückstandslos zu entfernen ist. Mit ein bisschen Geschick und Übung funktioniert dieses Vorgehen ganz gut, allerdings ist es auch sehr unflexibel, da sich der Fokus – einmal fixiert – nicht mehr ändern lässt (z. B. um ein Foto mit mehreren Schärfeebenen aufzunehmen). Zudem kann beispielsweise eine Temperaturänderung in der Nacht dazu führen, dass du den Fokus korrigieren musst, was bei fixiertem Fokus natürlich ebenfalls etwas umständlicher ist.

Der Fokus auf Unendlich ist an diesem Objektiv mit Hilfe eines Klebebandes fixiert.

Schrittweises Herantasten

Eine weitere Möglichkeit, den richtigen Fokus zu finden, ist das schrittweise Herantasten. Beginne dazu mit der (möglichst exakten) Einstellung auf Unendlich mit Hilfe der Entfernungsskala oder deiner eigenen Markierung, und nimm ein Probebild auf. Dieses beurteilst du anschließend in der vergrößerten Ansicht im Kameradisplay. Sollte die Schärfe noch nicht exakt sitzen, verstelle den Scharfstellring am Objektiv minimal und mache eine weitere Aufnahme.

Dies wiederholst du so oft, bis du mit der Schärfe deiner Aufnahme zufrieden bist. Du kannst zusätzlich wieder versuchen, diese Stellung über ein Klebeband zu fixieren. Grundsätzlich führt diese Methode natürlich mit ausreichend Geduld irgendwann zum Ziel, allerdings ist sie auch ziemlich zeitaufwendig – insbesondere wenn es schnell gehen muss, weil beispielsweise die Polarlichter gerade sehr intensiv leuchten.

Manuelles Fokussieren per Live View

Ich nutze zum Fokussieren bei Nacht aus den genannten Gründen meist keine der soeben beschriebenen Methoden. Für mich hat sich folgendes Verfahren bewährt: das manuelle Fokussieren über den Live View der Kamera. Es funktioniert nach meiner Erfahrung hervorragend mit einem lichtstarken Objektiv, idealerweise mit einer Anfangsblende von f2,8 oder besser. Und so gehst du vor:

Richte deine Kamera in den Nachthimmel, und aktiviere den Live View. Nun wirst du vermutlich erst einmal nicht mehr als einen schwarzen Bildschirm sehen – was ganz normal ist.

Bevor du nun fokussieren kannst, stelle alle Aufnahmeparameter (Blende, Belichtungszeit, ISO-Zahl) entsprechend einer Nachtaufnahme ein. Außerdem solltest du für deine Kamera prüfen, ob es

- die Funktion der Belichtungssimulation gibt und diese falls ja aktivieren. Sollte dein Objektiv eine Entfernungsskala besitzen, so stelle außerdem den Fokus schon grob auf die Unendlich-Position, da du bei einer Defokussierung keine Sterne sehen wirst.

- Anschließend stell im Live View deiner Kamera die größtmögliche Vergrößerung des Vorschaubildes ein und verändere den Bildausschnitt so lange, bis du Sterne in Form von hellen Punkten erkennst. Dieser Bildausschnitt sollte nach Möglichkeit nicht am Rand des Bildes liegen, da hier die Abbildung der Sterne – je nach Objektiv – manchmal verzerrt ist.

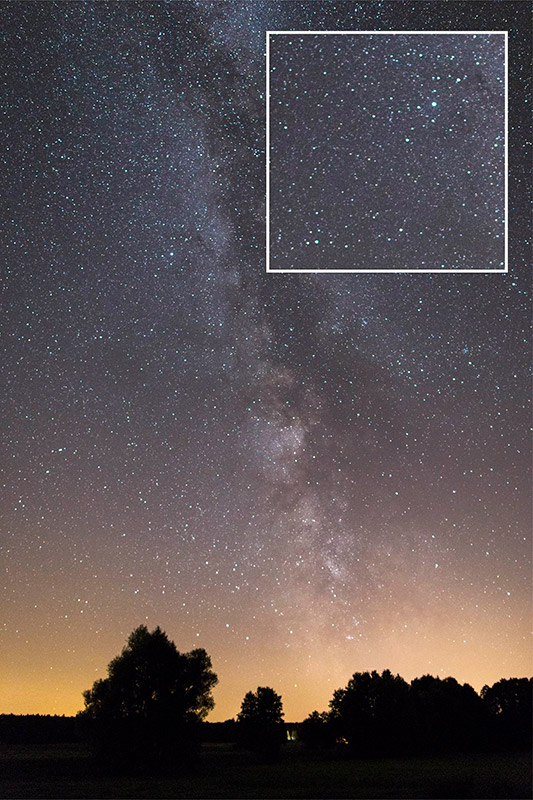

Hellere Sterne sind als kleine Punkte (rot markiert) in der 10-fach-Vergrößerung im Live View der Kamera zu sehen (hier am Beispiel der Canon EOS 6D). Drehe vorsichtig am Scharfstellring des Objektivs, bis die Punkte maximal klein sind, um die Aufnahme korrekt zu fokussieren.

- Nun musst du nur noch vorsichtig am Scharfstellring des Objektivs drehen, bis die Sterne minimal klein sind. Dazu solltest du dir nicht unbedingt die hellsten Sterne aussuchen, sondern eher kleinere Exemplare, die du gerade eben noch im Live View sehen kannst. Solltest du keine Sterne sehen, kannst du noch versuchen, die Displayhelligkeit kurzzeitig zu erhöhen – dies versuche ich jedoch wenn möglich zu vermeiden.

Mit ein wenig Übung und Fingerspitzengefühl lässt sich eine Aufnahme mit dieser Methode innerhalb weniger Sekunden scharfstellen, weshalb ich mittlerweile fast ausschließlich mit diesem Vorgehen arbeite. Nur eingeschränkt zu nutzen ist dieses Vorgehen, wenn das Vorschaubild im Live View deiner Kamera stark rauscht. Dies muss sich nicht unbedingt auf die spätere Bildqualität auswirken, erschwert jedoch das Scharfstellen nach dieser Methode ein wenig, da du Sterne nur schwer vom Bildrauschen unterscheiden kannst.

Schwieriger wird es, wenn das Vorschaubild im Live View stark rauscht (hier am Beispiel der Canon EOS 700D). Dann sind Sterne nur sehr schwer vom Bildrauschen zu unterscheiden, und du solltest zunächst nach helleren Sternen Ausschau halten.

Bahtinov-Maske

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch die sogenannte Bahtinov-Maske vorstellen. Diese Fokussierhilfe ist eine Art Filter mit vielen parallelen Schlitzen, an denen das einfallende Licht gebeugt wird. Dieser “Filter” enthält zwar kein Glas, wird aber trotzdem vor die Linse gesetzt oder geschraubt. Durch die Lichtbeugung entstehen an hellen Sternen im Live View der Kamera charakteristische, strahlenförmige Beugungsmuster. Dieses Muster verrät dir schließlich auch, ob du dein Objektiv (oder Teleskop) korrekt fokussiert hast: Ist es symmetrisch, ist dies der Fall; ist es asymmetrisch, sitzt der Fokus nicht perfekt. Ich muss zugeben, dass ich eine solche Maske bisher nie eingesetzt habe, da ich die zusätzlichen Kosten sowie den Aufwand für dieses zusätzliche Hilfsmittel vermeiden wollte. Zudem war ich mit den Ergebnissen der Live-View-Methode immer sehr zufrieden. Hinzu kommt, dass dies nur bedingt als Alternative zu meiner präferierten Methode zu sehen ist, da du auch für die Bahtinov-Maske Sterne im Live View erkennen musst.

Welche Methode für dich und deine Kamera-Objektiv-Kombination am besten passt, kannst du nur durch Ausprobieren herausfinden. Dir sollte dabei auf jeden Fall bewusst sein, dass eine korrekte Fokussierung eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Nachtaufnahme ist – investiere daher ruhig ein bisschen mehr Zeit in dieses Thema!

___

Du möchtest mehr zur Astrofotografie wissen? Katja Seidel bietet am Samstag (13.6.2020), das Seminar „Nacht- und Astrofotografie mit einfachen Mitteln“ an. Am Sonntag (14.6.2020), verrät Thomas Bredenfeld bei dem Seminar „Astrofotografie Spezial – Landschaft und Panorama“ wie du Astrofotografie mit der Landschafts- und Panoramafotografie kombinieren kannst um faszinierende Szenen aufzunehmen. Beide Seminare zusammen kannst du auch zum Vorzugspreis inklusiv kostenlosem Messeticket buchen.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Markus van Hauten zur Landschaftsfotografie: Vorbereitung ist das A und O

Wer kennt nicht die faszinierenden Reise- und Landschaftsfotografie-Aufnahmen, die wir immer wieder in den sozialen Medien und in gedruckten Medien sehen? Der ein oder andere wird sich sicherlich fragen, wie solche Fotografien zu Stande kommen.

Genauso ging es mir in den Anfängen meiner Fotografie auch. Nach und nach beschäftigte ich mich immer mehr mit der Thematik und vertiefte mein Wissen und änderte die Herangehensweise an meine Landschaftsfotografie bzw. meine Vorbereitung: Im Vorfeld der Reise mache ich mir mittlerweile sehr viele Gedanken und plane sehr akribisch.

Den Anfang der Vorbereitung macht die Beschäftigung mit dem zu bereisenden Kontinent oder Land und vor allem auch der Jahreszeit. Es gibt erhebliche Unterschiede ob ich zum Beispiel in Skandinavien oder in Afrika unterwegs bin. Das beginnt bei den klimatischen Bedingungen, die eine Herausforderung an die Ausrüstung darstellen können, geht über die Tageslänge (wie lange ist es hell, wann ist Sonnenauf- und Sonnenuntergang, wie lange dauern die Goldene Stunde und Blaue Stunde?) und bezieht auch vermeintliche Kleinigkeiten wie die Straßenverhältnisse und die Versorgungssituation vor Ort mit ein, da dies einen erheblichen Einfluss auf die Zeit haben kann, die mir bei meinem Motiv zur Verfügung steht.

Den Anfang der Vorbereitung macht die Beschäftigung mit dem zu bereisenden Kontinent oder Land und vor allem auch der Jahreszeit. Es gibt erhebliche Unterschiede ob ich zum Beispiel in Skandinavien oder in Afrika unterwegs bin. Das beginnt bei den klimatischen Bedingungen, die eine Herausforderung an die Ausrüstung darstellen können, geht über die Tageslänge (wie lange ist es hell, wann ist Sonnenauf- und Sonnenuntergang, wie lange dauern die Goldene Stunde und Blaue Stunde?) und bezieht auch vermeintliche Kleinigkeiten wie die Straßenverhältnisse und die Versorgungssituation vor Ort mit ein, da dies einen erheblichen Einfluss auf die Zeit haben kann, die mir bei meinem Motiv zur Verfügung steht.

Selbst in Ländern wie Norwegen ist es elementar wichtig, die Jahreszeit zu beachten. Im Sommer ist es unter Umständen 24 Stunden lang hell, im Winter dagegen bleiben nur wenige Stunden für Tageslichtaufnahmen, was eine genaue Planung der Fotozeiten erfordert. Im Sommer sind viele Touristen vor Ort, was die Wahl des perfekten Fotostandorts einschränkt wohingegen das lange Tageslicht mehr zeitliche Freiheit bietet, im Winter können Straßenverhältnisse an ohnehin schon kurzen Tagen unberechenbar sein. All diese Bedingungen erfordern es, Reise- und Transferzeiten geschickt zu wählen und die verschiedenen Foto-Ziele ebenfalls entsprechend anpassen.

Auch die Wahl der Unterkünfte ist wichtig, um vor Ort ausreichend Zeit für die Landschaftsfotografie zu haben. Natürlich muss jeder selbst wissen, wie viel Komfort er benötigt und welche Kriterien seine Unterkunft erfüllen sollte. Mein wichtigster Anspruch ist es, von der Unterkunft aus schnell an meinem geplanten Fotospot zu sein, um gegebenenfalls spontan auf sich verändernde Wetterverhältnisse reagieren zu können und keine allzu lange Wegzeit zur Fotolocation meiner Wahl zu haben.

Auch die Wahl der Unterkünfte ist wichtig, um vor Ort ausreichend Zeit für die Landschaftsfotografie zu haben. Natürlich muss jeder selbst wissen, wie viel Komfort er benötigt und welche Kriterien seine Unterkunft erfüllen sollte. Mein wichtigster Anspruch ist es, von der Unterkunft aus schnell an meinem geplanten Fotospot zu sein, um gegebenenfalls spontan auf sich verändernde Wetterverhältnisse reagieren zu können und keine allzu lange Wegzeit zur Fotolocation meiner Wahl zu haben.

Weiterhin sollte ich mir immer Gedanken machen, was für ein Typ Fotograf bin ich. Fotografiere ich nur zu den Tagesrandzeiten (Sonnenauf- und Sonnenuntergang) oder am Tag? Bin ich eine Nachteule auf der Jagd nach den schönsten Sternenhimmeln? Nutze ich das harte Mittagslicht für grelle Farben und starke Kontraste? Ich sollte immer auf meine persönlichen Präferenzen berücksichtigen – und sofern ich mit anderen Reise, vorher auch ihre Gewohnheiten besprechen um für alle passende Lösungen zu finden ohne jemandem auf die Füße zu treten.

Die Frage nach dem Equipment halte ich ebenfalls für sehr wichtig. Man will nicht zu viel mit sich herumtragen (die Ausrüstung darf nicht behindern!) und doch muss alles dabei sein, was vor Ort gebraucht wird. Jeder sollte sich hier die Frage nach den eigenen Foto-Gewohnheiten stellen und dementsprechend sein Equipment mitnehmen: Handy, Kompaktkamera, Bridgekamera, Kamera mit Wechseloptik, also System- oder Spiegelreflexkamera?

Die Frage nach dem Equipment halte ich ebenfalls für sehr wichtig. Man will nicht zu viel mit sich herumtragen (die Ausrüstung darf nicht behindern!) und doch muss alles dabei sein, was vor Ort gebraucht wird. Jeder sollte sich hier die Frage nach den eigenen Foto-Gewohnheiten stellen und dementsprechend sein Equipment mitnehmen: Handy, Kompaktkamera, Bridgekamera, Kamera mit Wechseloptik, also System- oder Spiegelreflexkamera?

Die Kameras der Mobiltelefone haben in den letzten Jahren erheblich an Qualität zugelegt. Es ist durchaus möglich gute Bilder damit zu erstellen. Die Kompaktkameras liefern durchaus ebenfalls gute Bilder ab. Bridgekameras glänzen oft mit einem sehr großem Zoombereich und sind daher sehr vielseitig einsetzbar, vom Weitwinkel bis zum Telezoom ist hiermit vieles möglich ohne dass ein Objektivwechsel erforderlich ist. Die Kameras mit Wechselobjektiven sind sicherlich die vielseitigste Option und für den ambitionierten Fotografen sehr zu empfehlen. Die Abdeckung aller erdenklichen Brennweiten ist – mit entsprechender Optik – möglich. Weiterhin sind die Einstellungsmöglichkeiten in der Kamera deutlich größer und damit die Chance auf großartige Ergebnisse deutlich höher, sofern ich mein Equipment beherrsche.

Der Vorteil von Kameras mit Wechselobjektiven ist für mich ganz klar die Möglichkeit des Einsatzes von Steck- oder Schraubfiltern beziehungsweise Magnetfiltern. Für meine Art der Landschaftsfotografie sind diese unverzichtbar: Mit ihrer Hilfe lassen sich starke Helligkeitsunterschiede zwischen Himmel und Vordergrund durch die entsprechende Wahl der Filter ausgleichen oder beispielsweise unter Zuhilfenahme von Stativ und Graufilter (ND-Filter) eine längere Belichtungszeit erzielen.

Der Vorteil von Kameras mit Wechselobjektiven ist für mich ganz klar die Möglichkeit des Einsatzes von Steck- oder Schraubfiltern beziehungsweise Magnetfiltern. Für meine Art der Landschaftsfotografie sind diese unverzichtbar: Mit ihrer Hilfe lassen sich starke Helligkeitsunterschiede zwischen Himmel und Vordergrund durch die entsprechende Wahl der Filter ausgleichen oder beispielsweise unter Zuhilfenahme von Stativ und Graufilter (ND-Filter) eine längere Belichtungszeit erzielen.

Fazit: Gute Vorbereitung ist die halbe Reise und wenn dann das Wetter noch mitspielt sollte alles passen!

___

Wer mehr über den Einsatz von Filtern in der Landschaftsfotografie von Markus van Hauten erfahren möchte, dem empfehlen wir die Teilnahme an seinem Workshop am 13.6.2020 um 10:30 Uhr.

- Veröffentlicht in P+A-Blog