Kreative Fotos mit bewegter Kamera: Gerührt & geschüttelt

Fotografieren ist für so manchen eine sehr ernste Sache. Präzision, sorgfältiges Handwerk, höchste Schärfe und natürlich korrekte Belichtung führen neben der Gestaltung – selbstverständlich im Goldenen Schnitt – zum perfekten Bild, zumindest manchmal. Allerdings fehlt einigen bei dieser strengen Auslegung der Fotografie dann doch der kreative Spaßfaktor. Deshalb schadet es nicht, die Fotoausrüstung gelegentlich als Spielzeug zu betrachten und kreative Fotos zu erschaffen, die Perfektionisten und Schärfefanatiker zu fassungslosem Kopfschütteln veranlassen.

Von Spielereien ist in den Bedienungsanleitungen von Fotogeräten nie die Rede. Ganz nüchtern wird – mehr oder weniger verständlich – das beschrieben, wofür der Hersteller die jeweiligen Geräte vorgesehen hat. Ziel der Verwendung von Objektiven und Kameras ist demzufolge in der Regel ein korrekt belichtetes, scharfes, unverwackeltes Bild. Nun befällt mich allerdings eben immer wieder mal der Spieltrieb. Ich möchte Neues ausprobieren, möchte kreative Fotos machen, die mit klassischen Fotos zuweilen, abgesehen von der Technik der Aufzeichnung, nicht mehr viel gemein haben – Lichtmalereien könnte man das nennen und die einfachste Möglichkeit dies zu tun, besteht darin, die Kamera während der Aufnahme in verschiedener Weise zu bewegen.

Baumwischer

Interessante Bilder ergeben sich immer wieder, wenn man die Kamera während der Aufnahme vertikal schwenkt. Insbesondere im Wald kann das sehr lohnend sein, denn Bäume und allgemein Waldszenen mit zwangsläufig vielen vertikalen Bildelementen bieten sich für vertikale Wischbilder an. Für mich ist das eigentlich immer eine Option und im Grunde suche ich bei jedem Waldspaziergang nach Ausschnitten, die sich für die Anwendung dieser Technik besonders gut eignen.

Ich werde dabei allerdings beileibe nicht immer fündig, denn einige Faktoren müssen meines Erachtens schon erfüllt sein, damit die Bilder nicht beliebig werden. So möchte ich meist möglichst dicht stehende Bäume unterschiedlicher Dicke im Bildausschnitt haben und häufig finde ich es besonders schön, wenn die Stämme zudem verschiedene Farben aufweisen oder sich durch den Lichteinfall unterschiedliche Schattierungen ergeben. Ungünstig ist es, wenn zwischen den Bäumen ein wenig vom Himmel sichtbar ist. Das führt durch die vertikale Wischbewegung zu mehr oder weniger deutlich sichtbaren und störenden, hellen Streifen im Bild. Die ziehen unweigerlich den Blick auf sich und können daher die Bildwirkung komplett zerstören.

Eigentlich gefiel mir das Bild ganz gut. Die unterschiedlichen Stämme ergeben zusammen eine harmonische Farbwirkung. Allerdings hatte ich vor der Aufnahme ein paar kleine Stellen übersehen, an denen zwischen den Bäumen etwas vom Himmel sichtbar war. Durch das Schwenken der Kamera wurden die eigentlich unauffälligen hellen Punkte zu störenden weißen Streifen, hier links oben zu sehen.

Kleinbildsensor | 135 mm | 1/4 sec | ƒ/8 | ISO 250

Beim „Wischen“ hat man mehrere gestalterische Optionen. Man kann die Kamera schnell oder langsam bewegen, kann mit relativ kurzer Belichtungszeit von 1/30 oder 1/60 sec oder mit deutlich längeren Zeiten zwischen 1/4 und 1 sec arbeiten. Wenn ihr mit dieser Art von Fotografie nicht vertraut seid, solltet ihr anfangs einfach möglichst viel mit den Belichtungszeiten und Wischgeschwindigkeiten experimentieren. Die Exif-Daten geben ja glücklicherweise präzise Auskunft über die jeweiligen Einstellungen und aus der nachträglichen Analyse der Bilder baut ihr euch in kurzer Zeit einen Erfahrungsschatz auf, der es erlaubt, recht zielsicher vorab einzuschätzen, welche Belichtungszeit mit welcher Bewegungsgeschwindigkeit sich wie auswirkt. So werden auch solche Bilder zumindest einigermaßen planbar.

Nur für wenige Augenblicke während des Sonnenuntergangs leuchten die Kieferstämme am Weststrand des Darß in unterschiedlichen Rot- und Orangetönen. Durch die vertikale Kamerabewegung während der Aufnahme wird die Struktur der Borke weitgehend aufgelöst und im Bild wird so die Wirkung des Abendlichts auf die Farben und hier auch der Kontrast zum kühlen Grün betont. Das Bild links zeigt dieselbe Situation, wurde aber mit statischer, auf dem Stativ fixierter Kamera aufgenommen.

Schüttelbilder

Nicht nur Wischen oder Zoomen ergibt überraschende Bildeffekte. Wer besonders malerische Bilder im Stil der Impressionisten mag, sollte seine Kamera mal kräftig durchschütteln, während der Auslöser betätigt wird. Es gibt allerdings gute Gründe, warum ich gerne alleine bin, wenn ich meine „Schüttelbilder“ mache. Passanten reagieren in der Regel zumindest irritiert, zuweilen fassungslos, wenn sie einen Fotografen erblicken, der eine Kamera schnell schüttelt, dreht oder in alle Richtungen hin- und herschwenkt und dabei auch noch permanent den Auslöser betätigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das merkwürdig aussieht und entsprechend sind Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit eines solchen Menschen nachvollziehbar. Also lieber vorher umschauen, ob gerade keiner guckt – und erst dann schütteln, drehen, schwenken.

Ein Kornblumenfeld in Worpswede. Die Kamera mit Telezoom und aktivem Bildstabilisator wird heftig und schnell geschüttelt. Durch die verzweifelten Korrekturversuche des Bildstabilisators entstehen interessante Überlagerungseffekte, die beinahe wie eine Doppelbelichtung erscheinen.

Kleinbildsensor | 114 mm | 1/8 sec | ƒ/14 | ISO 100 | +0,7 LW

Besser als bei den vertikalen Wischern kann man bei Schüttelbildern den Ausschnitt planen. Man visiert diesen an und schüttelt dann unter mehrfachem Auslösen die Kamera ganz schnell mit geringem Ausschlag. Ist der Bildstabilisator eingeschaltet, versucht der natürlich permanent zu korrigieren, was dann wiederum zu Überlagerungen im Bild führen kann und solche Aufnahmen zuweilen noch gemäldeartiger erscheinen lässt.

Kiefern im Darßwald. In solchen Gegenlichtsituationen kann es interessant sein, die Kamera sehr schnell kreisförmig zu bewegen. Die Lichtreflexe werden dann als Kringel abgebildet.

Kleinbildsensor | 135 mm | 1/4 sec | ƒ/20 | ISO 100

Und wozu das Ganze? Tatsächlich führen solche Kamerabewegungen zu oft interessanten, sehr malerisch anmutenden Bildeffekten. Eventuell störende Strukturen können weitgehend aufgelöst werden und Licht und Farben im Bild bestimmen in erster Linie die Wirkung. Insofern ist man mit der Technik ziemlich nah dran, an dem was die impressionistischen Maler Ende des 19. Jahrhunderts beabsichtigten. Das muss natürlich nicht jedem gefallen, aber ist eben wieder eine weitere Möglichkeit, vermeintlich altbekannte Motive anders darzustellen. Zudem kann dieses Spielen mit der Kamera einfach sehr viel Spaß machen – auch wenn am Ende vielleicht gar nicht immer was Vorzeigbares herauskommt und man die Ergebnisse der Spielstunde später restlos von der Festplatte löscht. Allerdings kommen so eben auch immer wieder Bilder zustande, die nicht nur außergewöhnlich, sondern auch schön und oft genug sehr plakativ sind.

Viel Spaß bei der Spielstunde!

Hans-Peter Schaub

__

Wer diese und weitere Techniken für die Erstellung von kreativen Fotos gerne unter Anleitung ausprobieren möchte, dem empfehlen wir die Teilnahme am Workshop mit Hans-Peter Schaub bei der Photo+Adventure am Sonntag, 14.6. ab 9 Uhr. Ähnlich kreativ geht es im Workshop am Samstag mit Micha Pawlitzki zu, schaut doch mal rein.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Treuer Begleiter – Andreas Pröve in China

Von Katharina Maksym / Grenzgang

Andreas Pröve sucht auf seinen waghalsigen Abenteuer-Reisen in den verwinkeltesten Ecken unserer Erde immer wieder die Grenze des Machbaren. Seine Querschnittslähmung macht das Reisen im Himalaya, durch die Wüste oder auf indischen Straßen nicht leichter – aber dafür umso spannender und intensiver. Aufgeben ist für Pröve nie eine Option, wodurch es ihm immer wieder gelingt, Grenzen zu verschieben. So entstehen Gelegenheiten, Land und Leute aus einem ganz anderen Blickwinkel intensiv kennen zu lernen. Auch Tiere zeigen sich offenbar von Pröves Art zu Reisen beeindruckt: Im chinesischen Zhongdian schaut er sich gerade ein Kloster mit riesigen Gebetsmühlen inmitten der Himalaya-Kulisse an, als plötzlich ein kleiner, putziger Mops neben ihm sitzt und ihn mit seinen großen Augen anstarrt. Pröves Antwort: ein skeptischer Blick, hat er doch ein angespanntes Verhältnis zu Hunden aufgebaut. Seine Kopfhöhe von 1,40 Meter ist der Grund dafür und natürlich die Tatsache, dass er seine Arme zum Fortbewegen seines Rollstuhls dringend nötig hat und er unter keinen Umständen zulassen kann, dass selbst der liebste Freund des Menschen sich darin festbeißt.

Andreas Pröve sucht auf seinen waghalsigen Abenteuer-Reisen in den verwinkeltesten Ecken unserer Erde immer wieder die Grenze des Machbaren. Seine Querschnittslähmung macht das Reisen im Himalaya, durch die Wüste oder auf indischen Straßen nicht leichter – aber dafür umso spannender und intensiver. Aufgeben ist für Pröve nie eine Option, wodurch es ihm immer wieder gelingt, Grenzen zu verschieben. So entstehen Gelegenheiten, Land und Leute aus einem ganz anderen Blickwinkel intensiv kennen zu lernen. Auch Tiere zeigen sich offenbar von Pröves Art zu Reisen beeindruckt: Im chinesischen Zhongdian schaut er sich gerade ein Kloster mit riesigen Gebetsmühlen inmitten der Himalaya-Kulisse an, als plötzlich ein kleiner, putziger Mops neben ihm sitzt und ihn mit seinen großen Augen anstarrt. Pröves Antwort: ein skeptischer Blick, hat er doch ein angespanntes Verhältnis zu Hunden aufgebaut. Seine Kopfhöhe von 1,40 Meter ist der Grund dafür und natürlich die Tatsache, dass er seine Arme zum Fortbewegen seines Rollstuhls dringend nötig hat und er unter keinen Umständen zulassen kann, dass selbst der liebste Freund des Menschen sich darin festbeißt.

Davon scheint dieser kleine Mops-Tibet-Spaniel-Mischling nichts zu spüren. Während Pröve auf dem Dorfplatz Gebetsfahnen fotografiert, schaut der kleine Mischmops unentwegt zu ihm hoch und weicht nicht von seiner Seite. Es geht nach rechts, geradeaus, um Gebetsfahnen herum, um die Ecke – und der Mops? Er folgt ihm, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben – kein Jammern, kein Bellen. Pröves Taktik: Ignoranz – einfach nicht anschauen und nicht ansprechen. Dies scheint den Vierbeiner aber ganz und gar nicht zu beeindrucken, den ganzen Tag über verfolgt er treu und unbeeindruckt Pröves Weg. Was will er mit seiner Distanzlosigkeit bloß sagen? Nimmt er Pröves Signale nicht wahr? Will er seinen Auserkorenen vor seinen Artgenossen beschützen? Sucht er neue Freunde? Ist es unsterbliche Liebe auf den ersten Blick? Letzteres scheint der Fall zu sein. Er benimmt sich, als gehörte er ab jetzt zu ihm. Egal wohin, er klebt an ihm, macht jede Drehung des Rollstuhls mit, dass es Pröve schwer fällt, ihm nicht über die Füße zu fahren. Der Kleine hat sich zu Pröves Herrchen gemacht, ohne zu fragen.

Davon scheint dieser kleine Mops-Tibet-Spaniel-Mischling nichts zu spüren. Während Pröve auf dem Dorfplatz Gebetsfahnen fotografiert, schaut der kleine Mischmops unentwegt zu ihm hoch und weicht nicht von seiner Seite. Es geht nach rechts, geradeaus, um Gebetsfahnen herum, um die Ecke – und der Mops? Er folgt ihm, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben – kein Jammern, kein Bellen. Pröves Taktik: Ignoranz – einfach nicht anschauen und nicht ansprechen. Dies scheint den Vierbeiner aber ganz und gar nicht zu beeindrucken, den ganzen Tag über verfolgt er treu und unbeeindruckt Pröves Weg. Was will er mit seiner Distanzlosigkeit bloß sagen? Nimmt er Pröves Signale nicht wahr? Will er seinen Auserkorenen vor seinen Artgenossen beschützen? Sucht er neue Freunde? Ist es unsterbliche Liebe auf den ersten Blick? Letzteres scheint der Fall zu sein. Er benimmt sich, als gehörte er ab jetzt zu ihm. Egal wohin, er klebt an ihm, macht jede Drehung des Rollstuhls mit, dass es Pröve schwer fällt, ihm nicht über die Füße zu fahren. Der Kleine hat sich zu Pröves Herrchen gemacht, ohne zu fragen.

Pröve rollt weiter durch die schmalen Gassen, an Gebetsmühlen und betenden Pilgern vorbei, schaut sich die schönen Häuser an und ignoriert seinen Begleiter weiter. Irgendwann wirkt es, weg ist er. Erleichtert, aber auch etwas verwirrt über diese merkwürdige Begegnung, rollt Pröve am frühen Abend zum Hotel. An der Rezeption wird er heute besonders lächelnd und freundlich begrüßt, sie scheinen sich schon beinahe über ihn zu amüsieren – was ist passiert? Im Aufzug dann dieses Geräusch: Ein flehendes Fiepen unter dem Rollstuhl. Da ist er wieder – oder immer noch? Er war nie weg, hat sich offenbar unter dem Rollstuhl versteckt! So sitzt er also nun da, in Pröves Zimmer auf dem Bettvorleger, fiept ihn an und lässt ihn nicht mehr aus den Augen. „Was soll ich denn bloß mit dir machen, ich kann dich doch nicht mitnehmen“, versucht Pröve ihm zu erklären. Der Mops fiept Unverständliches zurück. Der Kleine ist durchaus niedlich und hätte vermutlich das Zeug dazu, Pröve mit seinen Artgenossen zu versöhnen. Aber Mitnehmen ist keine Option. Auch wenn Pröve ihn wirklich zu mögen beginnt: Ihre Wege müssen sich trennen. Aber wie ist ein Abschied ohne Herzschmerz möglich? Der Trick ist gemein, aber anders geht es nicht: Am nächsten Tag rollt er mit seinem Hündchen unter dem Rollstuhl zum Markt, dort, wo sich die ganzen Straßenköter herumtreiben, die ihm am Tag zuvor aufgefallen waren. Auch Möpse vom Kaliber seines treuen Begleiters sind dabei. Vielleicht ist das was für ihn? Tatsächlich wagt er sich aus seinem Versteck, ist abgelenkt durch den Geschlechtstrieb der Streuner und merkt nicht, wie Pröve hinter der nächsten Straßenecke verschwindet. Erleichtert rollt er zum Hotel, plant, sofort alles zu packen und umzuziehen, bevor sich der Mops erinnert, wo er wohnt. Aber neugierig ist er doch, rollt noch einmal zurück und schaut vorsichtig um die Ecke. Dort, wo er ihn verlassen hat, steht der Kleine, dreht suchend den Kopf und fiept flehentlich sein trauriges Lied. Jetzt bricht es ihm fast das Herz

Pröve rollt weiter durch die schmalen Gassen, an Gebetsmühlen und betenden Pilgern vorbei, schaut sich die schönen Häuser an und ignoriert seinen Begleiter weiter. Irgendwann wirkt es, weg ist er. Erleichtert, aber auch etwas verwirrt über diese merkwürdige Begegnung, rollt Pröve am frühen Abend zum Hotel. An der Rezeption wird er heute besonders lächelnd und freundlich begrüßt, sie scheinen sich schon beinahe über ihn zu amüsieren – was ist passiert? Im Aufzug dann dieses Geräusch: Ein flehendes Fiepen unter dem Rollstuhl. Da ist er wieder – oder immer noch? Er war nie weg, hat sich offenbar unter dem Rollstuhl versteckt! So sitzt er also nun da, in Pröves Zimmer auf dem Bettvorleger, fiept ihn an und lässt ihn nicht mehr aus den Augen. „Was soll ich denn bloß mit dir machen, ich kann dich doch nicht mitnehmen“, versucht Pröve ihm zu erklären. Der Mops fiept Unverständliches zurück. Der Kleine ist durchaus niedlich und hätte vermutlich das Zeug dazu, Pröve mit seinen Artgenossen zu versöhnen. Aber Mitnehmen ist keine Option. Auch wenn Pröve ihn wirklich zu mögen beginnt: Ihre Wege müssen sich trennen. Aber wie ist ein Abschied ohne Herzschmerz möglich? Der Trick ist gemein, aber anders geht es nicht: Am nächsten Tag rollt er mit seinem Hündchen unter dem Rollstuhl zum Markt, dort, wo sich die ganzen Straßenköter herumtreiben, die ihm am Tag zuvor aufgefallen waren. Auch Möpse vom Kaliber seines treuen Begleiters sind dabei. Vielleicht ist das was für ihn? Tatsächlich wagt er sich aus seinem Versteck, ist abgelenkt durch den Geschlechtstrieb der Streuner und merkt nicht, wie Pröve hinter der nächsten Straßenecke verschwindet. Erleichtert rollt er zum Hotel, plant, sofort alles zu packen und umzuziehen, bevor sich der Mops erinnert, wo er wohnt. Aber neugierig ist er doch, rollt noch einmal zurück und schaut vorsichtig um die Ecke. Dort, wo er ihn verlassen hat, steht der Kleine, dreht suchend den Kopf und fiept flehentlich sein trauriges Lied. Jetzt bricht es ihm fast das Herz

Fotos: Andreas Pröve

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Sportfotografie: Mit vier einfachen Tipps zur perfekten Aufnahme

Wer Interesse am spannenden, aber auch nicht gerade einfachen Feld der Sportfotografie hat, der findet im kostenlosen E-Book „Sportfotos und -videos: So gelingt die perfekte Aufnahme“ von Franz Faltermaier hilfreiche Informationen zu den nötigen Tricks und Techniken. Der Autor ist gelernter Fotograf und begeisterter Bergsportler. Seine beiden Passionen hat er vor einiger Zeit verbunden und ist nun schon seit vielen Jahren erfolgreich als selbstständiger Fotograf im Sportbereich tätig. Franz Faltermaier kombiniert sein Fachwissen aus der Werbe- und Modefotografie mit seiner Leidenschaft für den Sport. Das Ergebnis: außergewöhnliche Bilder, die gut ankommen.

Wer Interesse am spannenden, aber auch nicht gerade einfachen Feld der Sportfotografie hat, der findet im kostenlosen E-Book „Sportfotos und -videos: So gelingt die perfekte Aufnahme“ von Franz Faltermaier hilfreiche Informationen zu den nötigen Tricks und Techniken. Der Autor ist gelernter Fotograf und begeisterter Bergsportler. Seine beiden Passionen hat er vor einiger Zeit verbunden und ist nun schon seit vielen Jahren erfolgreich als selbstständiger Fotograf im Sportbereich tätig. Franz Faltermaier kombiniert sein Fachwissen aus der Werbe- und Modefotografie mit seiner Leidenschaft für den Sport. Das Ergebnis: außergewöhnliche Bilder, die gut ankommen.

In seinem E-Book zur Sportfotografie teilt er sein Wissen und seine Erfahrung, um auch anderen Sport- und Fotografiebegeisterten zu einzigartigen Aufnahmen zu verhelfen. Egal, ob für den eigenen Social-Media-Auftritt oder als mögliche Einstiegshilfe in die gewerbliche Sportfotografie, das E-Book bietet umfangreiche Hilfe. Die Tipps vom Profi sind verständlich geschrieben und werden durch passende Aufnahmen veranschaulicht.

Wer jetzt Lust bekommen hat, näher in das Thema einzusteigen, bekommt hier schon einmal die folgenden vier Tipps zur Sportfotografie als kleinen Vorgeschmack:

1. Erst planen, dann loslegen!

Vorab gilt es zu überlegen, worauf man hinarbeiten möchte und welche Ausrichtung die eigene Arbeit haben soll. Welchen Zweck sollen die Bilder erfüllen? Auf welchen Bereich möchte ich mich fokussieren? Welche Expertise bringe ich mit und wo kann ich noch dazulernen? Auch die Anschaffung entsprechender Ausrüstung sollte gut überlegt erfolgen. Hier gilt: lieber klein anfangen. Eine zu komplexe Ausrüstung ist nicht nur kostspielig, sondern kann zu Beginn auch überfordern – und darunter leidet die Freude an der Arbeit, bevor sie überhaupt begonnen hat.

2. Die richtige Kamera

Für den Einstieg in die Sportfotografie empfiehlt Franz Faltermaier, mit dem zu beginnen, was man zur Verfügung hat. Das kann durchaus auch mal die Smartphone-Kamera sein. In Sachen Einstellungsmöglichkeiten gehört die zwar nicht zur technischen Elite, aber sie ist dafür handlich, immer dabei und bietet viele Möglichkeiten zur Bildanpassung per App. Mit wachsender Erfahrung und Leidenschaft darf auch die Technik ausgefeilter werden. Das Maximum an Möglichkeiten und beste Ergebnisse erzielen Fortgeschrittene mit der Spiegelreflexkamera. Auch auf weitere Kameramöglichkeiten, wie etwa die Action-Cam, wird im E-Book eingegangen.

3. Wissen hilft!

3. Wissen hilft!

Ohne das nötige technische Know-How als Basis nützt die beste Ausrüstung wenig. Franz Faltermaier rät dazu, sich mit den technischen Einzelheiten der Fotografie auseinanderzusetzen, auch wenn diese zunächst etwas kompliziert erscheinen mögen. Blende, Brennweite, ISO, Weißabgleich und Verschlusszeit sind nicht nur theoretische Fachbegriffe, sondern wertvolle Praxis-Werkzeuge.

4. Auf die Sportart kommt es an!

Unterschiedliche Sportarten erfordern unterschiedliche fotografische Fähigkeiten. Je hektischer und unvorhersehbarer die Bewegungsabläufe, desto schwieriger wird es, scharfe Bilder zu bekommen.

Unterschiedliche Sportarten erfordern unterschiedliche fotografische Fähigkeiten. Je hektischer und unvorhersehbarer die Bewegungsabläufe, desto schwieriger wird es, scharfe Bilder zu bekommen.

Einsteiger versuchen sich deshalb am besten zunächst an Sportarten wie Laufen, Wandern oder Skaten. Wer hier erste Erfahrungen sammelt, kann sein Können ausbauen und sich an kompliziertere Motive, wie etwa beim Mountainbiken, wagen. Ebenfalls nicht ganz einfach umzusetzen sind Wassersportaufnahmen. Sie erfordern spezielles Zubehör und sind herausfordernd in der Fokussierung.

Weitere vertiefende Infos liefert das E-Book zur Sportfotografie. Ein Blick hinein lohnt sich!

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Schärfentiefe

Über den Begriff »Schärfentiefe« stolpert jeder, der sich ernsthafter mit der Fotografie beschäftigt. Häufig wird die »Tiefenschärfe« als Synonym genutzt. Gemeint ist der Bereich, der sich vor und hinter der eigentlichen Schärfenebene, also dem Bereich, auf den die Kamera scharfgestellt hat, erstreckt und im Bild noch scharf gezeichnet wird.

Häufig fallen in dem Zusammenhang Begriffe wie »Freistellen« und »Bokeh«, unter denen man ein möglichst gutes Lösen des Motivs vom Hintergrund beziehungsweise die Aufteilung des Bildes in einen weichen/ unscharfen Vordergrund, ein scharfes Motiv und einen weichen/unscharfen Hintergrund versteht.

Folgende Faktoren beeinflussen die Schärfentiefe:

- die Blende

- die Distanz zwischen Kamera und Motiv

- die Brennweite

- die Sensorgröße der Kamera

Die Blende

Die Blende entscheidet nicht nur über die Menge Licht, die auf den Sensor trifft, sondern auch über die Schärfentiefe und damit darüber, wie viele Details zusätzlich zu deinem Hauptmotiv scharf im Bild dargestellt werden. Grundsätzlich gilt:

- Je kleiner die Blendenöffnung (höherer Blendenwert), umso größer fällt die Schärfentiefe aus und umso mehr Details werden scharf dargestellt.

- Je größer die Blendenöffnung (kleinerer Blendenwert), umso geringer fällt die Schärfentiefe aus und umso weniger Details werden scharf dargestellt. Das Hauptmotiv wird stärker freigestellt.

Diesen Effekt kannst du in den vier Vergleichsbildern unten gut erkennen. Wenn du also ein Motiv vom Hintergrund freistellen möchten, musst du eine offene Blende (zum Beispiel f2,8) wählen. Nutze die Blendenvorwahl A/Av oder den manuellen Modus M, um den Wert kontrollieren zu können. Der Schärfepunkt (Fokus) muss dann exakt auf deinem Hauptmotiv liegen, da das Bild sonst sehr schnell an der entscheidenden Stelle unscharf ist. In der Naturfotografie ist das Freistellen von Motiven, gegebenenfalls vor einem Hintergrund mit schönen Licht-/Unschärfekreisen (Bokeh), eines der wichtigsten Gestaltungsmittel.

Das gleiche Motiv aufgenommen bei gleicher Brennweite, aber mit unterschiedlichen Blendeneinstellungen: Je weiter die Blende geschlossen wird, umso größer wird die Schärfentiefe.

Entfernung vom Motiv

Auch die Distanz zum Motiv ist entscheidend für die Schärfentiefe. Wenn du weit vom anfokussierten Motiv entfernt bist, fällt der Schärfebereich im Bild deutlich größer aus, als wenn du dicht vor deinem Motiv stehst. In der Makrofotografie, wo du dein Motiv aus einer sehr geringen Distanz aufnimmst, ist die Schärfentiefe daher oft nur wenige Millimeter groß.

Bist du nah an deinem Motiv und fotografierst mit offener Blende, wird der Hintergrund komplett weich gezeichnet. Um dagegen Licht-/Unschärfekreise im Hintergrund zu erhalten, musst du die Blende etwas schließen, wie in der zweiten Abbildung der Vergleichsreihe (f4,5) gut zu sehen ist. Wenn du den Abstand der Kamera zum Motiv erhöhst und somit bei gleicher Brennweite einen weiteren Bildausschnitt hast, erhältst du aufgrund der größeren Schärfentiefe auch bei weit geöffneter Blende ein schönes Bokeh.

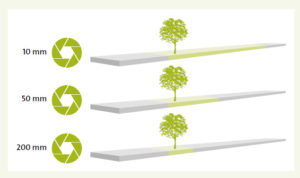

Brennweite

Je kürzer die Brennweite deines Objektivs ist, umso weiter erstreckt sich der Schärfebereich und umso größer ist also die Schärfentiefe in deiner Aufnahme. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass du Motive besser vom Hintergrund freistellen kannst, wenn du eine längere Brennweite wählst.

Sensorgröße der Kamera

Einer der Gründe, aus denen Fotografen gerne zu Vollformatkameras greifen, ist, dass es der größere Sensor erlaubt, Motive besser freizustellen. Grundsätzlich gilt, dass es umso einfacher ist, bewusst Unschärfe im Hintergrund als gestalterisches Mittel einzusetzen, je größer der Bildsensor ist. Je kleiner der Sensor, umso größer ist bei gleicher Entfernung zum Motiv, gleichem Bildwinkel und gleicher Blendeneinstellung der Schärfentiefebereich. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass du die Schärfentiefe bei einer GoPro mit einem extrem kleinen Sensor und Weitwinkeleinstellung gar nicht beeinflussen kannst. Die Bilder sind immer durchgehend scharf.

Tipp

DSLR-Kameras haben eine sogenannte »Abblendtaste «. Diese dient der Beurteilung der Schärfentiefe. Normalerweise siehst du das Motiv beim Blick durch den Sucher immer bei vollständig geöffneter Blende. Drückst du die Abblendtaste, schließt sich das Objektiv auf den gewählten Wert, und du kannst die tatsächliche Schärfe durch den Sucher beurteilen.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Die Route der Industriekultur – ein Gastbeitrag vom Wandermagazin

Meilensteine der Industriekultur, weithin sichtbare Landmarken mit faszinierenden Panoramen, Einblicke in historische Arbeitersiedlungen und nicht zuletzt überraschende und inspirierende Naturerfahrungen bietet die Route der Industriekultur. Ihr Träger ist der Regionalverband Ruhr, der ein weitgespanntes Wegenetz durch den „Pott“ entwickelt hat. Es spannt sich über das gesamte Ruhrgebiet im Umkreis der Städte Duisburg, Oberhausen, Essen, Bochum, Dortmund, Bergkamen und Hamm. Als Fahrradroute hat die Route der Industriekultur bereits einige Berühmtheit erlangt, als Wandergebiet überrascht sie mit einer beeindruckenden Mischung von Industriekultur und Industrienatur. Viele Denkmäler der Route der Industriekultur tragen berühmte Namen, z. B. der Gasometer in Oberhausen oder das Unesco-Welterbe Zeche Zollverein. Ihnen zur Seite steht eine erstaunliche Anzahl beeindruckender Kirchen beider Konfessionen, die für die vielen Arbeitskräfte erbaut wurden, die im Zuge des Kohlebooms in die Region kamen. Sie gehören zu den bedeutendsten Bauwerken, die seit dem 19. Jh. im Revier entstanden sind.

Die Reize der Industrienatur sind bislang weniger bekannt, und gerade darum so entdeckenswert. Auf Industriebrachen entsteht hier eine neue urbane Wildnis. Besonders augenscheinlich wird das auf den Halden, jenen „Höhenzügen“ des sonst so flachen Ruhrgebietes, die aus Bergbau-Abraum aufgeschichtet wurden. Die jungen Wälder, die sich hier angesiedelt haben, sind erstaunlich artenreich. Selbst einige auf der Roten Liste geführte Arten sind hier zu Hause. Vor allem aber sind die Halden heute bestens erschlossene Freizeitlandschaften. Wer beginnt, sie zu erklimmen und die industriekulturelle Landschaft des Ruhrgebietes mit seinen Zechen und Fördertürmen, Hochöfen, Schienennetzen, Wäldern, Landschaftsparks und Agrarflächen auf sich wirken zu lassen, der mag ein wenig süchtig werden. Die Halden sind mehr als künstliche Berge. Sie sind Zeugen der Bergbau-Geschichte der Region und Träger eines spannenden kulturellen Erbes. Diese Aspekte werden durch Installationen bekannter Künstler oder mit Hilfe wissenschaftlicher Erlebnisstationen, wie zum Beispiel dem Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward, auf immer wieder neue überraschende Weise erfahrbar. Das Wanderwegenetz Halden-Hügel-Hopping, zu dem es eine kostenlose App gibt, verknüpft die spannendsten Haldenerlebnisse zu zwölf Themenrouten.

Im kostenlosen 16-seitigen ePaper des Wandermagazins lest ihr mehr dazu und neben hilfreichen Links gibt euch Eva Hakes einen schönen Eindruck von dem, was euch dort erwartet: https://wandermagazin.de/e-paper/regiopanorama-ruhrgebiet

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Das gute Recht: DSGVO für Fotografen

Kaum etwas hat im letzten Jahr für so viel rechtliche Unsicherheit gesorgt, wie das Inkrafttreten der DSGVO.

Kaum etwas hat im letzten Jahr für so viel rechtliche Unsicherheit gesorgt, wie das Inkrafttreten der DSGVO.

Fast jeder hat sich unter anderem gefragt, was und vor allem wer nun überhaupt noch ohne schriftliches Einverständnis fotografiert werden darf und ob jeder, der mit der Kamera draußen unterwegs ist und vielleicht auch nur zufällig Menschen abbildet, schon gleich etwas Falsches tut, was zu einer Strafe führen kann.

Inzwischen ist etwas Zeit vergangen und viele Fragen haben sich zumindest teilweise geklärt, die Hysterie um die DSGVO ist etwas abgeklungen.

Im Rahmen der Photo+Adventure im Juni hat der Rechtsanwalt und Präsident des DVF (des Deutschen Verbandes für Fotografie e.V.), Wolfgang Rau, einen Bühnenvortrag zum Thema “Streetfotografie – was ist erlaubt und was nicht?” gehalten, der auf großes Interesse bei unseren Besuchern gestoßen ist. Daher haben wir ihn gefragt, ob er das Thema Streetfotografie und die DSGVO im Allgemeinen nicht noch einmal schriftlich für euch in unserem Blog aufbereiten möchte.

Das hat er nun dankenswerter Weise getan und wir möchten euch seine Ausführungen gerne ungekürzt zur Verfügung stellen. So gibt es heute an dieser Stelle nur die kurze Einleitung, denn ihr findet sein vollständiges PDF “DSGVO für Fotografen” gleich hier zum Download.

Vielen lieben Dank an Wolfgang Rau!

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Foto Leistenschneider – Der Premium Partner

Ob Canon, Sony oder Fujifilm…. Bei uns, Foto Leistenschneider, kommen alle großen Hersteller zusammen. Auch in diesem Jahr findest du den großen Leistenschneider Stand inklusive Vortragsbühne direkt am Eingang der Kraftzentrale.

Island im Winter von Markus van Hauten

Markus van Hauten, der Canon Fotograf, wird im Vortrag auf unserer Leistenschneider Bühne anhand von Bildern die unterschiedlichen Regionen und Charaktere der Insel vorstellen. Dabei wird er nicht nur die „Hotspots“ sondern auch eher unbekannte Ecken vorstellen. Fünf Jahre hintereinander besuchte er Island jeweils im Winter und sammelte verschiedene Eindrücke und Szenerien, die Markus in diesem Reisebericht vorstellt.

Markus van Hauten, der Canon Fotograf, wird im Vortrag auf unserer Leistenschneider Bühne anhand von Bildern die unterschiedlichen Regionen und Charaktere der Insel vorstellen. Dabei wird er nicht nur die „Hotspots“ sondern auch eher unbekannte Ecken vorstellen. Fünf Jahre hintereinander besuchte er Island jeweils im Winter und sammelte verschiedene Eindrücke und Szenerien, die Markus in diesem Reisebericht vorstellt.

Im Anschluss an den Vortrag hast du die Möglichkeit mit Markus direkt auf einen einstündigen kostenlosen Fotowalk zu gehen. Die Anmeldung dafür ist direkt am Canon Stand.

Im Anschluss an den Vortrag hast du die Möglichkeit mit Markus direkt auf einen einstündigen kostenlosen Fotowalk zu gehen. Die Anmeldung dafür ist direkt am Canon Stand.

Fotowalk mit Peter Fauland

Nach dem die Fotowalks von Peter im letzten Jahr so gut ankamen, wird es auch in diesem Jahr je einen Fotowalk am Samstag und am Sonntag mit Peter Fauland geben.

Peter Fauland lädt dich kostenlos ein, das Gelände des Duisburger Landschaftsparks, den unglaublichen Abenteuerspielplatz für Groß und Klein, in einzigartigen Bildern festzuhalten. Speziell die Hochofenanlage – nach Einbruch der Dunkelheit kunstvoll beleuchtet – bietet spektakuläre Motive. Ihr klettert durch die bis zu 50m hohe Anlage und sucht dabei das “besondere Foto”. Stabiles Schuhwerk ist hierbei dringend empfohlen.

Slowmotion mit der Sony RX0 Mark II

Du willst dich von der Leistung der kleinsten professionellen Kamera auf der Welt beeindrucken lassen? Welche Möglichkeiten sich durch die winzige Bauform und die überragende Bildqualität im Foto- und Videobereich ergeben ist dir vielleicht noch nicht bewusst. Deshalb hat sich Sony etwas ganz Besonderes einfallen lassen:

In unserem Slowmotion-Setup kannst du dich von der Slowmotionfähigkeit der RX0 Mark II überzeugen.

Wer ist Foto Leistenschneider?

Die Firma Leistenschneider ist ein in fünfter Generation geführtes Familienunternehmen. 1898 gegründet unter dem Namen „Hans Heubes“ übernahm der Zeiss Mitarbeiter und Erfinder des Druckstiftes, August Leistenschneider, im Jahr 1918 das Fotogeschäft in der Düsseldorfer Schadowstraße. Nach der Zerstörung im Krieg 1943 wurde die Firma 1950 wieder aufgebaut und ist über die Jahre eins der größten Foto Fachgeschäfte in Deutschland mit mittlerweile sechs Filialen an fünf Standorten: Berlin(2x), Düsseldorf, Duisburg Frankfurt und Krefeld geworden. Unter dem Motto: Fair verkaufen! möchte die Firma Foto Leistenschneider ihre Kunden langfristig binden und bietet ihren Kunden nicht nur eine bedarfsgerechte Beratung sondern auch viele tolle Veranstaltungen rund um das Thema Fotografie.

Die Firma Leistenschneider ist ein in fünfter Generation geführtes Familienunternehmen. 1898 gegründet unter dem Namen „Hans Heubes“ übernahm der Zeiss Mitarbeiter und Erfinder des Druckstiftes, August Leistenschneider, im Jahr 1918 das Fotogeschäft in der Düsseldorfer Schadowstraße. Nach der Zerstörung im Krieg 1943 wurde die Firma 1950 wieder aufgebaut und ist über die Jahre eins der größten Foto Fachgeschäfte in Deutschland mit mittlerweile sechs Filialen an fünf Standorten: Berlin(2x), Düsseldorf, Duisburg Frankfurt und Krefeld geworden. Unter dem Motto: Fair verkaufen! möchte die Firma Foto Leistenschneider ihre Kunden langfristig binden und bietet ihren Kunden nicht nur eine bedarfsgerechte Beratung sondern auch viele tolle Veranstaltungen rund um das Thema Fotografie.

Das gesamte Programm von Foto Leistenschneider auf der Photo+Adventure findest du auf der Website von Foto Leistenschneider.

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Deutschlandsafari – Naturfotografie im Ruhrgebiet

Für das Projekt Deutschlandsafari war ich in den letzten Jahren viel in Deutschland unterwegs. Aber noch habe ich längst nicht alle mir interessant erscheinenden Orte und Regionen besucht. Dazu kommt, dass bei jeder Tour neue Gebiete und Themen entdeckt oder von Fotokollegen an mich herangetragen werden. Daher wird es für mich ganz sicher auch noch eine Weile so weitergehen mit dem Naturfotografieren in Deutschland. Und wohl auch nicht mehr wirklich aufhören. Dafür ist die Palette an Naturmotiven einfach zu groß und vielfältig.

Für das Projekt Deutschlandsafari war ich in den letzten Jahren viel in Deutschland unterwegs. Aber noch habe ich längst nicht alle mir interessant erscheinenden Orte und Regionen besucht. Dazu kommt, dass bei jeder Tour neue Gebiete und Themen entdeckt oder von Fotokollegen an mich herangetragen werden. Daher wird es für mich ganz sicher auch noch eine Weile so weitergehen mit dem Naturfotografieren in Deutschland. Und wohl auch nicht mehr wirklich aufhören. Dafür ist die Palette an Naturmotiven einfach zu groß und vielfältig.

Da das Fotoprojekt nun mal als Reise durch Deutschlands Natur angelegt ist, wollte ich, wie bei jeder anderen Reise auch, direkt vor der Haustür starten. Und das heißt in meinem Fall: Naturmotive suchen im Ruhrgebiet. Freilich habe ich schon immer auch mal im Pott und seiner Umgebung fotografiert, aber nicht wirklich gezielt und intensiv. Und so fing ich an, über die Arbeit an dem Projekt auch meine unmittelbare Heimat besser kennen und auch schätzen zu lernen. Auf den ersten Blick wird es den meisten sicher etwas abwegig erscheinen, im dicht besiedelten Ruhrgebiet als Naturfotograf auf Fotopirsch zu gehen. Und in der Tat ist pirschen in den meisten Fällen sicher nicht nötig. Und manchmal sogar alles andere als zielführend. Die Tiere, die sich in meiner Heimatregion niedergelassen haben, haben sich auf die Gegenwart des Menschen eingestellt. Und diese fahren, laufen und radeln wirklich überall herum, ohne dabei sonderlich auf die Natur zu achten. Es ist hier laut, grell und bunt. So kann es vorkommen, dass den Tieren schon mal ein Fotograf eher verdächtig erscheint, wenn der sich übertrieben leise und bedächtig verhält. Man kann also die Tarnkleidung durchaus im Schrank lassen.

Da das Fotoprojekt nun mal als Reise durch Deutschlands Natur angelegt ist, wollte ich, wie bei jeder anderen Reise auch, direkt vor der Haustür starten. Und das heißt in meinem Fall: Naturmotive suchen im Ruhrgebiet. Freilich habe ich schon immer auch mal im Pott und seiner Umgebung fotografiert, aber nicht wirklich gezielt und intensiv. Und so fing ich an, über die Arbeit an dem Projekt auch meine unmittelbare Heimat besser kennen und auch schätzen zu lernen. Auf den ersten Blick wird es den meisten sicher etwas abwegig erscheinen, im dicht besiedelten Ruhrgebiet als Naturfotograf auf Fotopirsch zu gehen. Und in der Tat ist pirschen in den meisten Fällen sicher nicht nötig. Und manchmal sogar alles andere als zielführend. Die Tiere, die sich in meiner Heimatregion niedergelassen haben, haben sich auf die Gegenwart des Menschen eingestellt. Und diese fahren, laufen und radeln wirklich überall herum, ohne dabei sonderlich auf die Natur zu achten. Es ist hier laut, grell und bunt. So kann es vorkommen, dass den Tieren schon mal ein Fotograf eher verdächtig erscheint, wenn der sich übertrieben leise und bedächtig verhält. Man kann also die Tarnkleidung durchaus im Schrank lassen.

Wer sonst eher in menschenärmeren Regionen fotografiert, muss sich hier vielleicht erst daran gewöhnen, fast überall Zuschauer zu haben, die auch mal nachfragen, was man da eigentlich treibt. Aber nur Dank der ständigen Gegenwart all der Menschen sind viele Tiere halt auch dem Fotografen gegenüber entspannt. Gerade an den zahlreichen Gewässern des Ruhrgebiets wird der Unterschied zum fotografieren in der Wildnis überdeutlich. Wenn man etwa bei uns am Ufer eines stadtnahen Teichs erscheint, nehmen Enten und Gänse wenig oder gar keine Notiz von einem. Manchmal schwimmen oder fliegen sie uns sogar entgegen, in der Hoffnung, für ein kurzes Posen vor der Linse mit Brotresten belohnt zu werden. Das kann auch ganz anders ablaufen, etwa am wunderschönen Schweingartensee im Müritz Nationalpark. Da ergreifen Stockenten schon mal die Flucht, wenn man dort des Weges kommt.

Wer sonst eher in menschenärmeren Regionen fotografiert, muss sich hier vielleicht erst daran gewöhnen, fast überall Zuschauer zu haben, die auch mal nachfragen, was man da eigentlich treibt. Aber nur Dank der ständigen Gegenwart all der Menschen sind viele Tiere halt auch dem Fotografen gegenüber entspannt. Gerade an den zahlreichen Gewässern des Ruhrgebiets wird der Unterschied zum fotografieren in der Wildnis überdeutlich. Wenn man etwa bei uns am Ufer eines stadtnahen Teichs erscheint, nehmen Enten und Gänse wenig oder gar keine Notiz von einem. Manchmal schwimmen oder fliegen sie uns sogar entgegen, in der Hoffnung, für ein kurzes Posen vor der Linse mit Brotresten belohnt zu werden. Das kann auch ganz anders ablaufen, etwa am wunderschönen Schweingartensee im Müritz Nationalpark. Da ergreifen Stockenten schon mal die Flucht, wenn man dort des Weges kommt.

Wer also die Photo+Adventure besucht und einen Hang zur Vogelfotografie hat, sollte vielleicht mal am Rotbachsee in Dinslaken, den Bottroper Stadtteichen, der Ruhraue in Essen Heising oder in Abts Küche südlich von Essen vorbei schauen. Aber auch auf dem Gelände des Landschaftspark Duisburg Nord kann man fündig werden. Hier wissen aber eher die Botanik der Brachflächen und die Insektenwelt zu überraschen. Die auf den offenen Flächen wunderbar getarnte Ödlandschrecke hat hier einen idealen Lebensraum gefunden. Und am Ufersaum der Emscher flattern Falter und Libellen umher. Besonders fotogen sind die Mauereidechsen, die überall auf dem Gelände vorkommen, sich aber vor allem an den Gleisanlagen finden lassen.

Wer also die Photo+Adventure besucht und einen Hang zur Vogelfotografie hat, sollte vielleicht mal am Rotbachsee in Dinslaken, den Bottroper Stadtteichen, der Ruhraue in Essen Heising oder in Abts Küche südlich von Essen vorbei schauen. Aber auch auf dem Gelände des Landschaftspark Duisburg Nord kann man fündig werden. Hier wissen aber eher die Botanik der Brachflächen und die Insektenwelt zu überraschen. Die auf den offenen Flächen wunderbar getarnte Ödlandschrecke hat hier einen idealen Lebensraum gefunden. Und am Ufersaum der Emscher flattern Falter und Libellen umher. Besonders fotogen sind die Mauereidechsen, die überall auf dem Gelände vorkommen, sich aber vor allem an den Gleisanlagen finden lassen.

Neben recht entspannten Tieren in Menschennähe und den überall zu findenden Industriedenkmälern können auch Naturfotografen, die sich mehr dem Landschaftsbild zuwenden möchten, auf ihre Kosten kommen. Rhein, Ruhr und Lippe besitzen allesamt noch naturnahe Abschnitte oder fließen zumindest immer wieder mal durch eine noch recht beschauliche Kulturlandschaft. Der von Bottrop über Oberhausen nach Dinslaken frei mäandrierende Rotbach durchfließt einen naturnahen Wald und ist insbesondere im Herbst einen Besuch wert. Von den Halden aus hat man einen weiten Blick auf das Gemisch aus Wald-, Stadt- und Industriekulisse. Den Sonnenaufgang kann man im malerischen Birkenwald der Halde Rheinbaben an der Grenze der Städte Bottrop und Gladbeck direkt an der A2 begehen, oder aber zum Sonnenuntergang den Schwalbenschwänzen und Distelfaltern auf Halde Haniel einen Besuch abstatten.

Neben recht entspannten Tieren in Menschennähe und den überall zu findenden Industriedenkmälern können auch Naturfotografen, die sich mehr dem Landschaftsbild zuwenden möchten, auf ihre Kosten kommen. Rhein, Ruhr und Lippe besitzen allesamt noch naturnahe Abschnitte oder fließen zumindest immer wieder mal durch eine noch recht beschauliche Kulturlandschaft. Der von Bottrop über Oberhausen nach Dinslaken frei mäandrierende Rotbach durchfließt einen naturnahen Wald und ist insbesondere im Herbst einen Besuch wert. Von den Halden aus hat man einen weiten Blick auf das Gemisch aus Wald-, Stadt- und Industriekulisse. Den Sonnenaufgang kann man im malerischen Birkenwald der Halde Rheinbaben an der Grenze der Städte Bottrop und Gladbeck direkt an der A2 begehen, oder aber zum Sonnenuntergang den Schwalbenschwänzen und Distelfaltern auf Halde Haniel einen Besuch abstatten.

Die Fotografie im Ruhrgebiet hat viele Aspekte. Und Naturfotografie gehört ganz sicher dazu. Aber auch in allen anderen Regionen Deutschlands gibt es Orte, wo sich Mensch und Tier regelmäßig begegnen. Diese zu finden und dann immer wieder mal aufzusuchen lohnt sich bestimmt. Das habe ich auf meinen Touren immer wieder festgestellt. Vor allem aber habe ich gelernt, dass wir als Naturfotografen die Motive vor der Haustür viel detaillierter und intensiver kennenlernen können, was unweigerlich zu aussagekräftigeren Bildern führt. Wir kennen diese Motive irgendwann und können uns auf sie einstellen. Und wir experimentieren eher und schöpfen so die kreativen Möglichkeiten unserer Motive stärker aus, weil wir sie immer wieder aufsuchen können. Und das ist am Ende vielleicht das wichtigste. Das man möglichst oft bei den Motiven ist. Naturbilder macht man eben draußen. Dann findet sich immer etwas. Bei euch Daheim. Und eben auch im Ruhrgebiet.

Die Fotografie im Ruhrgebiet hat viele Aspekte. Und Naturfotografie gehört ganz sicher dazu. Aber auch in allen anderen Regionen Deutschlands gibt es Orte, wo sich Mensch und Tier regelmäßig begegnen. Diese zu finden und dann immer wieder mal aufzusuchen lohnt sich bestimmt. Das habe ich auf meinen Touren immer wieder festgestellt. Vor allem aber habe ich gelernt, dass wir als Naturfotografen die Motive vor der Haustür viel detaillierter und intensiver kennenlernen können, was unweigerlich zu aussagekräftigeren Bildern führt. Wir kennen diese Motive irgendwann und können uns auf sie einstellen. Und wir experimentieren eher und schöpfen so die kreativen Möglichkeiten unserer Motive stärker aus, weil wir sie immer wieder aufsuchen können. Und das ist am Ende vielleicht das wichtigste. Das man möglichst oft bei den Motiven ist. Naturbilder macht man eben draußen. Dann findet sich immer etwas. Bei euch Daheim. Und eben auch im Ruhrgebiet.

***

Wer mehr über die “Deutschlandsafari” von Markus Botzek erfahren möchte, der ist herzlich eingeladen, sich bei der Photo+Adventure seinen Vortrag auf der Vortragsbühne anzusehen: Sonntag, 9. Juni um 17:10 Uhr.

Wer mehr über die “Deutschlandsafari” von Markus Botzek erfahren möchte, der ist herzlich eingeladen, sich bei der Photo+Adventure seinen Vortrag auf der Vortragsbühne anzusehen: Sonntag, 9. Juni um 17:10 Uhr.

Fotos: Markus Botzek

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Stimmungsvolle Porträts bei wenig Licht

Es gibt Motive, die sind ohne ein stabiles Stativ nicht umsetzbar, andere Bilder profitieren vom unterstützenden Einsatz flexibler Dreibeiner. Wir verraten euch gemeinsam mit Profi-Fotografen die Zutaten für scharfe und verwacklungsfreie Aufnahmen. Diesmal: Low-Light-Porträt.

Profi-Fotograf Thomas Adorff ist ein Spezialist für Porträts bei wenig Licht. Bereits eine einzige Lichtquelle, etwa eine schummrige Straßenlaterne, genügt ihm, um zauberhafte Bilder abzulichten. Dabei nutzt er gerne eine etwas kürzere Brennweite um 50mm, damit er mehr von der Umgebung einfangen und eine noch spannendere Story erzählen kann, so der Experte. Für ihn ist bei Porträts der Hintergrund entscheidend – insbesondere zu nächtlicher Stunde.

Profi-Fotograf Thomas Adorff ist ein Spezialist für Porträts bei wenig Licht. Bereits eine einzige Lichtquelle, etwa eine schummrige Straßenlaterne, genügt ihm, um zauberhafte Bilder abzulichten. Dabei nutzt er gerne eine etwas kürzere Brennweite um 50mm, damit er mehr von der Umgebung einfangen und eine noch spannendere Story erzählen kann, so der Experte. Für ihn ist bei Porträts der Hintergrund entscheidend – insbesondere zu nächtlicher Stunde.

Bunte Schaufenster, Straßenschilder oder gar eine Baustellenbeleuchtung führen zu visuell ganz besonders attraktiven Ergebnissen. Essenziell für eine hohe Bildqualität – trotz schwierigen Lichtbedingungen – ist sein Equipment. Thomas verwendet bei seinen Aufnahmen eine Systemkamera mit niedrig gewähltem ISO-Wert und ein lichtstarkes Objektiv.

Bunte Schaufenster, Straßenschilder oder gar eine Baustellenbeleuchtung führen zu visuell ganz besonders attraktiven Ergebnissen. Essenziell für eine hohe Bildqualität – trotz schwierigen Lichtbedingungen – ist sein Equipment. Thomas verwendet bei seinen Aufnahmen eine Systemkamera mit niedrig gewähltem ISO-Wert und ein lichtstarkes Objektiv.

Damit er trotz langer Belichtungszeit das Motiv verwacklungsfrei abbilden kann, kommt darüber hinaus das variable Manfrotto Befree 2N1 zum Einsatz. Bei dem kompakten Allrounder lässt sich über einen cleveren Verriegelungsmechanismus das Dreibein-Stativ in einen flexiblen Einbeiner verwandeln. Für Profi Adorff ein Motiv-wichtiger Vorteil und eine absolute Besonderheit. Das Manfrotto Befree 2N1 Aluminium Reisestativ mit Quick-Power-Lock-Schnellverschluss und Kugelkopf ist für ihn die ideale Lösung. Das Stativ kombiniert Vielseitigkeit mit maximaler Leistungsfähigkeit und eignet sich ideal für das Fotografieren auf Reisen. So bietet etwa dieses Modell mit dem QPL-Verschlusssystem ein von Manfrotto entwickeltes Klemmverschlusssystem, das bereits bei professionellen Manfrotto-Stativen wie dem 190er und 055er zum Einsatz kommt und nun in komprimierter Form bei diesem leichten Stativ-Modell vorzufinden ist. Ergonomisches Design macht das Manfrotto Befree 2N1 zudem intuitiv und schnell bedienbar.

Damit er trotz langer Belichtungszeit das Motiv verwacklungsfrei abbilden kann, kommt darüber hinaus das variable Manfrotto Befree 2N1 zum Einsatz. Bei dem kompakten Allrounder lässt sich über einen cleveren Verriegelungsmechanismus das Dreibein-Stativ in einen flexiblen Einbeiner verwandeln. Für Profi Adorff ein Motiv-wichtiger Vorteil und eine absolute Besonderheit. Das Manfrotto Befree 2N1 Aluminium Reisestativ mit Quick-Power-Lock-Schnellverschluss und Kugelkopf ist für ihn die ideale Lösung. Das Stativ kombiniert Vielseitigkeit mit maximaler Leistungsfähigkeit und eignet sich ideal für das Fotografieren auf Reisen. So bietet etwa dieses Modell mit dem QPL-Verschlusssystem ein von Manfrotto entwickeltes Klemmverschlusssystem, das bereits bei professionellen Manfrotto-Stativen wie dem 190er und 055er zum Einsatz kommt und nun in komprimierter Form bei diesem leichten Stativ-Modell vorzufinden ist. Ergonomisches Design macht das Manfrotto Befree 2N1 zudem intuitiv und schnell bedienbar.

Der Clou: Das Befree 2N1 lässt sich in wenigen Schritten in ein Einbein-Stativ verwandeln – samt komfortabler Arbeitshöhe von 156 cm. Dafür ist eins der Stativbeine mit einem speziellen Schließmechanismus ausgestattet. Entscheidend dabei: Der Verschluss-Mechanismus ist so konstruiert, dass das Bein beim späteren Wiederbefestigen sicher und ohne Bewegungsspielraum einrastet. Ein unbeabsichtigtes Lösen beim Gebrauch als Dreibein ist somit nicht möglich. Damit ist die vollständige Stabilität wie bei jedem anderen Manfrotto-Dreibeinstativ gewährleistet. Das Einbein-Stativ ist für maximal 5 kg Traglast ausgelegt. Gemeinsam mit dem 494 Kugelkopf mit 200PL- PRO Schnellwechselplatte (RC2 & Arca-Swiss kompatibel) und Hochformatoption hat Thomas Adorff so alle Möglichkeiten, um seine Porträtideen bei wenig Licht gekonnt in Szene zu setzen. Er wechselt bei schwierigem Licht vom Dreibein- aufs Einbein-Stativ und kann dank der zusätzlichen Stabilisierung seine Motivideen trotz aller äußeren Umstände flexibel und kreativ umsetzen. Kurzum: Das Befree 2N1 ist das optimale Reisestativ für leidenschaftliche Fotografen, die eine All-in-One-Lösung benötigen. Mehr unter www.thomas-adorff.de und www.manfrotto.de.

3 Top-Tipps von Thomas Adorff

3 Top-Tipps von Thomas Adorff

- Verwende das Manfrotto Befree 2N1 mit Einbein-Option. So kannst du vor Ort flexibel die Kamerastabilisierung an die Situation anpassen. Das Einbein macht dich besonders variabel.

- Blende öffnen, aber nicht zu weit. So wird der Autofokus in der dunklen Umgebung treffsicherer, sodass sich die Schärfe präzise aufs Auge legen lässt.

- Nutze eine kurze Brennweite um 50mm. Sie fängt mehr von der urbanen Atmosphäre ein und erlaubt es, eine spannende Geschichte zu erzählen.

Thomas Adorff auf der Photo+Adventure:

- Workshop “Studio- und Fashionfotografie in Rot-Schwarz” am Freitag, 07. Juni 2019, 18:00 – 22:00 Uhr

- Workshop “Porträts mit lichtstarken Festbrennweiten” am Samstag, 08. Juni 2019, 10:00 – 14:00 Uhr (ausverkauft)

- Workshop „Entfesselt blitzen mit Model“ am Samstag, 08. Juni 2019, 15:00 – 19:00 Uhr

- Workshop “Die zauberhafte Welt der Amélie” am Samstag, 08. Juni 2019, 20:00 – 24:00 Uhr

- Workshop “Kreativwerkstatt – handgeschöpfte Papiere selbst beschichten und bedrucken” am Sonntag, 09. Juni 2019, 9:30 – 14:00 Uhr

- Seminar “Bildbesprechung” gemeinsam mit Klaus Wohlmann am Sonntag, 09.06.2019, 15:00 – 18:00 Uhr

- Veröffentlicht in P+A-Blog

Faszination Makrofotografie – Gastbeitrag von Alexander Ahrenhold

Was mich an der Makrofotografie so fasziniert…

Wie Alice im Wunderland komme ich mir vor, als ich mich flach auf dem Boden lege und durch das Tamron SP 90mm F/2.8 Di VC USD die blühenden Wiesen um mich herum betrachte. Gerade früh morgens, wenn die Temperaturen noch recht niedrig sind, scheint in diesem Wunderland namens Natur die Zeit stillzustehen. Die sonst so agilen Insekten, die sich an die Grashalme und Blüten klammern, verharren aufgrund der noch niedrigen Temperaturen bewegungslos. Je nach Wetterbedingungen sind sie zudem mit unzähligen winzigen Tautropfen bedeckt, die nun wie kleine Diamanten in den ersten Sonnenstrahlen funkeln.

Genau diese zauberhaften Motive will ich auf den Sensor der Kamera bannen, was allerdings einiges an Vorbereitung bedarf. Zunächst einmal musste ich natürlich einen passenden Ort finden, an dem sich die glitzernden Insekten aufspüren lassen. Ich gehe hier bei der Planung immer sehr gezielt vor und versuche, jegliche Zufälle auszuschließen.

Wo finde ich Insekten?

Wer sich mit Insekten befasst, kennt die speziellen Standortansprüche der einzelnen Arten. In der Regel brauchen sie zum Leben bestimmte Pflanzen. Das heißt, wo diese zu finden sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch entsprechende Insektenvorkommen zu finden.

Der Aurorafalter liebt zum Beispiel das im Frühjahr blühende Wiesenschaumkraut. Wo Wiesenschaumkraut wächst, ist der kleine Schmetterling meist irgendwo zu entdecken. Interessant dabei ist, dass sich eine große Artenvielfalt meist an den Standorten findet, an denen die Nährstoffversorgung im Boden nicht gerade ideal ist. Zum Beispiel auf Heideflächen oder Trockenmagerrasen.

Diesen Ort suche ich dann zu den Flugzeiten der gewünschten Insekten auf. Tagsüber halte ich zunächst Ausschau, ob sie hier auch tatsächlich aktiv sind. Habe ich welche gefunden, heißt es sich in Geduld zu üben. Über den Tag sind die kleinen Flugakrobaten zu aktiv, um sie zu fotografieren. Das klappt erst gegen Abend, wenn sie sich zur Nacht an einem Ort niederlassen. Wenn ich es schaffe, mir diese Stellen zu merken oder irgendwie zu markieren, stehen die Chancen gut, die gleichen Insekten am nächsten Morgen wieder anzutreffen. Vor und während des Sonnenaufgangs lassen sie sich dann optimal fotografieren.

Das setzt natürlich voraus, dass das Insekt in der Nacht nicht Oper eines Fressfeindes geworden ist. Mit ist es schon passiert, dass sich eine Raubfliege abends auf einer Blüte niederließ und später von einer darunter lauernden Krabbenspinne gepackt und verspeist wurde. Ich musste mir in diesem Fall ein neues Motiv suchen.

Wenn der Standort klar ist, packe ich noch am Abend meine Fototasche. Außer dem 90mm F2.8 Makro und der Kamera nehme ich einen Faltreflektor zum Abschatten, einen Kabelauslöser sowie Bohnensack und Stativ mit.

Nach einer meist sehr kurzen Nacht geht es dann je nach Entfernung etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang los. Schließlich will ich spätestens mit den ersten Sonnenstrahlen mein erstes Foto schießen.

Vorteilhaft ist dabei vollkommene Windstille, denn jede noch so kleine Bewegung meines Motivs würde eine Unschärfe mit sich bringen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Mir geht es ja gerade darum, die feinen Details zu zeigen, die ich mit bloßem Auge nicht sehen kann. Das macht für mich die Faszination der Makrofotografie aus.

Bevor ich mich in Position begebe stelle ich den Autofokus aus und deaktiviere den Bildstabilisator. Meine Kamera positioniere ich auf dem Stativ oder dem Bohnensack dann so vor dem Motiv, dass es parallel zum Sensor ausgerichtet ist. Dies ist enorm wichtig, um ein durchgehend scharfes Motiv zu erhalten. Mit dem exakten Ausrichten der Kamera verbringe ich in der Regel die meiste Zeit bei der Makrofotografie.

Passt die Perspektive, fixiere ich den Reflektor so, dass er den Falter abschattet. Auf diese Weise verhindere ich, dass mein Motiv zu stark beleuchtet wird und die Kontraste zu hoch werden. Das Abschatten sorgt dafür, dass all die Details, die ich mir wünsche, im Bild sichtbar werden.

Das Scharfstellen erfordert Konzentration. Ich setze den Fokus so, dass auf jeden Fall das Auge des Tieres knackscharf abgebildet wird. Durch die sorgfältige Ausrichtung im Vorfeld habe ich nun die Möglichkeit, das ganze Tier scharf abzubilden, ohne stark abblenden zu müssen. Durch die geöffnete Blende zeigt sich im Hintergrund ein wunderschöner Bokeh-Effekt. Vor diesem unscharfen, leuchtenden Hintergrund kommt mein Motiv optimal zur Geltung.

Dazu versuche ich, auch den Ansitz des Insekts, also den Grashalm oder den Stängel der Blume, sanft aus dem Bild auslaufen zu lassen. Ich erreiche dies über eine „künstliche Vernebelung“, also indem ich etwa einen breiten Grashalm oder ein Blatt zwischen Motiv und Objektiv halte. Über den Live-View kann ich die Intensität und die Wirkung dieser Verneblung bei unterschiedlichen Abständen kontrollieren – und dann bei gewünschter Stärke das Foto aufnehmen.

Dabei achte ich instinktiv darauf, dass es komplett windstill ist, bevor ich die Belichtung mithilfe des Kabelauslösers starte. Der Kabelauslöser sollte übrigens am besten ohne spürbare Verzögerung auslösen, um eben genau den perfekten Moment zu erwischen.

Das Bild ist im Kasten. Nun heißt es für mich raus aus diesem glitzernden Wunderland, raus aus den taunassen Klamotten und ab ins Bett. Meist bin ich noch vor 7 Uhr schon wieder zu Hause und erschlagen von der Tour. Der Frühstückskaffee und die Bildbearbeitung müssen also noch etwas auf mich warten.

Das Bild ist im Kasten. Nun heißt es für mich raus aus diesem glitzernden Wunderland, raus aus den taunassen Klamotten und ab ins Bett. Meist bin ich noch vor 7 Uhr schon wieder zu Hause und erschlagen von der Tour. Der Frühstückskaffee und die Bildbearbeitung müssen also noch etwas auf mich warten.

***

Bei der Photo+Adventure im Juni hält Alexander Ahrenhold am Samstag auf der Fotobühne um 15:10 Uhr einen Vortrag: “Kleine Monster – Makrofotografie mit dem Tamron 90mm, 2,8”.

- Veröffentlicht in P+A-Blog